- Информация о материале

- Автор: Super User

- Категория: МАСТЕРА

- Просмотров: 1894

Анри де Тулуз-Лотрек известен как богема, который рисовал своё время и придал ему тот порочный гламур, который с ним ассоциируют сегодня. Тот, кто помог "Мулен Руж" достичь мировой славы, кто любил общаться с танцовщицами, шлюхами и людьми, которые считались не очень приятными, и как тот, кто сократил свою жизнь с помощью абсента. И, конечно, за его взгляд из центра событий, за его композиции, которые создавались как фотографии в момент наблюдения. Картины Тулуз-Лотрека наполнены творчеством, цветом и чувством, а также надеждой и неудачей. Сам он происходил из высшего дворянства. Это было его удачей, поскольку позволило ему получать щедрое содержание и вести беззаботную жизнь. Благодаря своему происхождению он также рано научился предаваться застольным удовольствиям в подобающей его рангу манере. Можно легко себе представить его гостей как людей, которые набивают животы, а хорошо поданные анекдоты способствуют пищеварению. Однако Тулуз-Лотреку не повезло и с аристократической родословной: как и у всех, у него было две бабушки. Однако они были родными сестрами, а сам он страдал наследственным заболеванием и был невысокого роста – всего 1,52 метра. Это были не самые лучшие предпосылки для того, чтобы быть принятым вьсшим обществом, и поэтому он оставался аутсайдером. Он улавливал горько-сладкий аромат "Прекрасной эпохи (Belle Époque)" не только в борделях, танцевальных театрах и своей студии, но и на кухне. Здесь он стремился к совершенству, к идеальной драматургии на тарелке, к хорошим манерам (savoir-vivre). Детали блюд были так же гармоничны, как штрихи его литографий. Совершенство в несовершенстве.

Тулуз-Лотрек, конечно, был бы не против стать увековеченным в своих картинах, однако он был бы не менее счастлив войти в историю как гурман. Потому что этот страстный художник был также страстным обжорой, любителем выпить, барменом и шеф-поваром, который говорил о себе: "Я сладкоежка, как кот прелата". Он так любил еду, что отказывал людям, которым не нравилось его любимое блюдо: "Он недостоин есть дикого голубя с оливками. Он никогда не получит их и не узнает этого удовольствия", – так оно и передается по наследству, как и рецепт, который к нему прилагается. Существует история о путешествии Анри де Тулуз-Лотрека. в Испанию – должно быть, в 1895 или 1896 году – он взял на себя командование корабельным камбузом и заставил капитана зайти в бретонскую рыбацкую гавань, чтобы купить свежей рыбы и омаров. Эта идея не была спонтанной. Ещё до начала плавания он закупил вино и специи для переправы. И морская прогулка превратилась в путешествие для гурманов, в пиршество.

Жизнерадостный человек в шезлонге: Анри де Тулуз-Лотрек, снято около 1859 года.

Тулуз-Лотрек оставил бесчисленное множество изображений женщин в моменты уединения, часто за своим туалетом. Здесь женщина занимает центр композиции и показана крупным планом, открывая зрителю вид на скульптурную спину. Плетеные кресла вокруг нее указывают на то, что сцена происходит в студии художника на улице Коленкур (Caulaincourt). Хотя в то время к теме женщины за туалетом обращались часто, особенно Мэри Кассатт и Боннар, в этой картине Лотрека преобладает прежде всего натуралистическое влияние Дега. Пренебрежение академической позой и довольно необычная для работ Лотрека ускоренная перспектива звучат как отголосок серии женщин за туалетом, которую Дега представил на восьмой и последней выставке импрессионистов в 1886 году. Обрамление сцены и высокая точка зрения заставляют вспомнить о виртуозных пастелях Дега, которыми Лотрек глубоко восхищался. Как и его наставник, Лотрек изображал женщин "без излишеств", словно "подглядывая в замочную скважину". Однако он отличается от Дега той человечностью, с которой он наблюдал и рисовал их. Эта картина вызвала множество недоразумений. Действительно, у нее было несколько названий, и ее дата была изменена. Теперь установлено, что она была написана в 1889 году, а не в 1896-м, как указано в старых каталогах. Несомненно, именно эта работа экспонировалась Лотреком под названием "Rousse" на выставке XX в Брюсселе в 1890 году. Это название, выбранное самим художником, напоминает о его предпочтении рыжеволосых моделей, которых он рисовал всю свою жизнь.

Rousse (Туалет). 1889

Палитра, использованная в этой картине, типична для портретов, которые Лотрек писал в саду пьера Фореста – участке земли, используемом для стрельбы из лука на углу бульвара Клиши и улицы Коленкур. Спутанные растения и деревья, кажется, изолируют персонажей в почти нейтральном пространстве. Лотрек использует свой обычный синий цвет с фиолетовым оттенком для платья и шляпки. Ярко-красный шейный платок модели подчеркивает зелень на заднем плане благодаря взаимодействию дополнительных цветов. Сидящая лицом к художнику в центре картины Жюстин Дьель излучает поразительное присутствие. Она внушительно сидит на довольно неустойчивом складном стуле. Ее несколько скованная поза немного неловка, и широкие, неуклюжие руки подтверждают это впечатление. При взгляде сверху ее тело просто очерчено. Широкие синие линии, описывающие ее платье, придают ему выразительность; только форма ее коленей обозначена более четкими, мягко закругленными линиями. Ее сложная прическа настолько высока, что едва вписывается в картину. Большинство женщин, нарисованных Лотреком в этом саду, – профессиональные модели или проститутки – были известны только по именам: Берта, Габриэль и т.д. Хотя мы знаем фамилию Жюстин, никаких подробностей о ее жизни не сохранилось. Это единственный портрет, в котором Лотрек стремится передать психологический склад характера героини. Это достигается в мягкой и типично юмористической манере.

Жюстин Дьель (Justine Dieulh). 1891

Тулуз-Лотрек начал интересоваться парижской сценой развлечений в конце 1880-х годов. Здесь он изобразил актера Анри Самари, одну из звезд Театра Франсе, исполняющего роль Рауля де Вобера в комедии Жюля Сандо "Мадемуазель де Ла Сейгьер". Представленный на фоне очень легкого пасторального пейзажа, актер, одетый в сиреневый охотничий костюм и держащий монокль, кажется, смотрит на зрителя с улыбкой, витающей на его губах.

Анри Самари (Henri Samary). 1889

В 1897 году Лотрек решил написать портрет Поля Леклерка (1872-1856), молодого писателя, одного из основателей журнала La Revue Blanche. В течение месяца Леклерк приходил в парижскую студию художника на авеню Фрошо. Он сам рассказывал о том, что происходило во время этих встреч: "Как только я приходил, он просил меня сесть в большое плетеное кресло. [...] Затем он пристально смотрел на меня сквозь очки, зажмуривал глаза, доставал кисть и, внимательно изучив то, на что смотрел, наносил на холст несколько мазков довольно жидкой краски. Затем он откладывал кисть и требовательно заявлял: "Хватит работать. Погода слишком хороша!, и мы отправлялись на прогулку по кварталу". Надо сказать, что, в отличие от Сезанна, который требовал от своих моделей длительного сохранения позы, Лотрек предпочитал видеть более оживленные объекты. Таким образом, он создал очень красноречивый портрет Леклерка. Писатель кажется совершенно непринужденным в обстановке студии. Но его вопросительный взгляд показывает, что он был озабочен тем, какой эффект он хотел передать художнику. Видно также, что его интересует метод работы Лотрека. Несомненное присутствие модели на этом исключительном портрете является доказательством успешного диалога между двумя мужчинами.

Поль Леклерк (Paul Leclercq / 1872-1956). 1897

Ле Лит ("Кровать") – картина Анри де Тулуз-Лотрека, написанная примерно в 1892 году, на которой изображены две женщины в одной постели. Картина находится в государственных коллекциях Франции с 1937 года, а в Музее Орсе в Париже – с 1986 года. Тулуз-Лотрек был очарован ночной жизнью Парижа, особенно секс-работниками. В течение 1890-х годов он проводил все больше и больше времени, рисуя повседневные сцены жизни в официальных публичных домах, мезоны закрываются. В 1892 году ему было поручено создать картины для салона в борделе на улице д'Амбруаз. Он проводил время, наблюдая за борделем, его обитателями и посетителями, пока они работали и в более спокойные моменты, и сделал шестнадцать портретов секс-работниц. Эти картины демонстрируют пристальное наблюдение и сострадание к предметам, без какого-либо чувства сенсационности или вуайеризма. Картина является одной из четырех картин аналогичной датировки, изображающих людей в постели, которые часто интерпретируются как лесбийские пары. На ней изображены две женщины в постели, пристально смотрящие друг на друга. Белые простыни кровати контрастируют с красным покрывалом, изголовьем и стеной позади. Бестелесные головы женщин обращены друг к другу, их тела скрыты под горами постельного белья. Картина залита теплым сиянием, возможно, розовым утренним светом или газовой лампой. Картину часто интерпретируют как изображающую лесбийскую связь.

Кровать. 1892

Этот удивительный этюд на картоне – эскиз к литографии, опубликованной под названием "Усталость" в альбоме "Elles", изданном в 1896 году. На рисунке изображена женщина, лежащая на спине на неубранной постели. Серия Elles иллюстрировала близкое знакомство художника с публичными домами. Он часто посещал эти заведения, начиная с 1892 года, и был рад переехать туда на постоянное место жительства, чтобы наблюдать за девушками в свое удовольствие. В отличие от писателей-натуралистов своего времени, Золя, Мопассана, Гюисманса и братьев Гонкур, Тулуз-Лотрек смотрел на мир проституции, не вынося никаких моральных оценок. Вместо того чтобы рисовать профессиональных моделей в обычных позах, он предпочитал делать наброски этих дам в бессознательные и спонтанные моменты. Живопись по сущности, текучая и быстрая среда, используется здесь для создания почти мгновенной картины. Модель, нарисованная нечетко, запечатлена такой, какая она есть, в позе полной отрешенности, а ее черные чулки контрастируют со складками на тускло нарисованных простынях. Тулуз-Лотрек, художник современной жизни, здесь предвосхищает экспрессионистские фигуры Густава Климта и Эгона Шиле, а также фигуры голубого периода Пикассо.

Одна (Seule). 1896

Луи Бугле (Louis Bouglé) родился в Орлеане, Франция, в 1864 году, но большую часть своей юности провёл в США. Постоянные поездки и путешествия через Ла-Манш и Атлантику позволили ему усовершенствовать наш язык настолько, что он написал несколько своих статей на языке Шекспира. Луи также был ярым велосипедистом, добившимся успеха как гонщик, тренер и летописец под именем Л.Б. Споке (в этот момент мы находимся в конце XIX века, и велоспорт начал оказывать влияние как вид спорта на французское общество). Он регулярно посещал велодромы, в частности парижский "Буффало", которым в то время управлял Тристан Бернар. Он стал французским торговым представителем британского производителя велосипедных цепей Simpson и владел магазином велосипедов на бульваре Хауссман в Париже. Именно там, в 1896 году, он заказал Тулуз-Лотреку плакат, рекламирующий знаменитые цепи. Художник был очарован движением, спортом в целом и велоспортом в частности.

Луи Бугле (Louis Bouglé). 1898

Эта работа Анри де Тулуз-Лотрека, известного своими картинами, изображающими ночную жизнь Парижа XIX века, была впервые выставлена в галерее Гупиль (Goupil Galeri) в Лондоне в 1898 году и называлась "Портрет девушки". Галерея Гупиль была самой популярной художественной галереей во Франции в XIX веке. Эта галерея, имевшая филиалы в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Вене, Вене и Нью-Йорке, была известна как очень популярный арт-дилер, где покупались и продавались картины. В Париже таким местом в 1860 году была галерея Гупиль. На этой картине, выставленной в галерее Goupil в 1898 году, неизвестная женщина с белым лицом, покрытым рисовой пудрой, и немного странным выражением лица, которое может иметь эффект роковой женщины. Позже картина была названа "Женщина с черным боа". Кажется, что художник дал нам понять, что он хотел передать в картине, с помощью языка тела фигуры на картине. Это одна из самых впечатляющих картин Лотрека, который, как считается, написал её очень быстро.

Женщина с черным боа (Женщина с черным шарфом). 1892

Тулуз-Лотрек был частым посетителем публичных домов и поэтому мог наблюдать проституток в их повседневной среде. Эта женщина, натягивающая чулок, одна из редких фронтальных обнаженных натур художника, зарисована в откровенной манере, выполняющей знакомый жест. Сосредоточившись на полностью женском мире этих борделей, художник стремится быть простым наблюдателем и отрешиться от роли надзирателя, наблюдающего за этими женщинами.

Женщина надевающая чулок. 1894

Начиная с 1886 года, Лотрек часто изображал женщин, "пишущих письма, расчесывающих волосы, наносящих макияж или просто сидящих без всякого выражения в ожидании чего-то". Однако следует помнить, что эти композиции не всегда основывались на спонтанной сцене, а были искусственно созданы Лотреком в его студии. Лотрек не делал простых композиций и нейтральных портретов, он работал в двух направлениях: экспериментировал с новинками момента и исследовал соцреализм и искусственность студийных композиций. На этом этапе Лотрек проявляет интерес к самому процессу художественного исполнения, что оправдывает его тенденцию с тех пор оставлять незавершенные работы и пустые участки. Следует помнить, что датировка и подпись часто происходили в тот момент, когда Лотрек дарил картину кому-то, а не во время ее исполнения. На картине "Расчесывание волос" ("Celle qui se peigne") 1891 года рыжеволосая девушка расчесывает волосы перед зеркалом, а теперь, подняв обе руки, завивает волосы, в момент, предшествующий укладке волос. В ночной рубашке рисунок более точный, с легкой штриховкой, проработанной в ткани. Контрастом по сравнению с другими работами является фон, на этот раз выполненный обилием белых мазков; по-прежнему без декора, без перспективы глубины, в центре внимания – интимные действия этой анонимной героини. Однако в этой работе присутствует контекст декорации: женщина сидит, а ракурс выше, как будто Лотрек стоит и наблюдает за ней. Можно легко определить окружающие её предметы, такие как простыни, мебель и картины, которые, кажется, изображены в одном и том же месте, что, учитывая год и контекст, позволяет считать, что это этюды одной и той же модели.

Расчесывание волос. 1891

Эта работа на картоне – этюд для композиции, изображающей медицинский осмотр в парижском борделе (Flue des Moulins, 1894, Национальная галерея искусств, Вашингтон, округ Колумбия). Частично одетая модель, Габриэль, готовится к обязательным тестам на венерические заболевания. Изображая самые банальные детали повседневной жизни этой женщины, Тулуз-Лотрек отражает дебаты конца XIX века вокруг санитарных норм и проституции.

Белокурая проститутка, известная также как "Этюд для Медицинского осмотра". 1893-1894

Этот портрет типичен для "этюдов", которые Лотрек писал на улице, в саду Пьера Фореста на Монмартре, примерно в 1888-1891 годах. Каждый раз он использовал одну и ту же цветовую гамму и применял блестящую, быструю технику рисования маслом, разбавленным скипидаром, на картоне. О модели мы знаем только ее имя: Онорин Платцер (Honorine Platzer). Лотрек явно испытывал к ней симпатию, поскольку трижды просил её позировать в этом саду. Запечатлённая почти вопреки себе, её взгляд устремлен куда-то вдаль, молодая женщина словно не замечает художника. Изящный профиль её тонкого лица виден за небольшой вуалью, повязанной на ее огромную шляпу. Одетая в пальто с небольшой накидкой и пышными рукавами, она держит зонтик в правой руке в перчатке – деталь, подчеркивающая достоинство ее походки. "Женщина в перчатках" – это, пожалуй, один из портретов, в котором Лотрек наиболее близок к импрессионистам, которые часто писали на улице, используя цвета, брызжущие солнечным светом. Но если импрессионисты искали мимолетность момента, эфемерность эффектов света и не задерживались на чертах лица в этом типе портрета, то Лотрек, напротив, пренебрегал изменчивыми элементами, чтобы передать внутреннюю индивидуальность своих моделей. Землянично-светлые волосы Онорин, сочетающиеся с теплыми тонами её шляпки, мощный графический стиль и нежный колорит её лица, мягкость линий, определяющих её тело и одежду, – всё это подчеркивает достоинство и отличие этой молодой женщины.

Женщина в перчатках. 1890

Джейн Авриль, подруга художника, танцевала канкан и прославилась в кабаре "Мулен Руж". Тулуз-Лотрека привлек ее необычный облик: хрупкий, но энергичный силуэт, а также выделение, которое было заметно даже в диком и необузданном танце, когда она поднимала юбки, чтобы показать движения ног. С большой экономией стиля он пишет движения танцовщицы широкими мазками и набрасывает несколько элементов пространства представления. Текучесть разбавленной масляной краски подчеркивает динамизм фигуры, выделяющейся на фоне, сквозь который видна картонная опора.

Джейн Авриль Дансинг (Jane Avril Dancing). 1892

Эта картина – типичный пример opus magnum Лотрека, его рисунка, структура которого напоминает пастель. Кабаре "Мулен Руж" открылось на Монмартре в 1889 году и стало "вторым домом" художника на рубеже 1880-х и 1890-х годов. Изображ#нные на картинах люди не были анонимными; Лотрек всегда писал конкретных людей – танцующая пара на этой картине – это Ча-У-Као и Джейн Аврил. Ча-У-Као была комиком, одной из немногих женщин-клоунов своего времени, и вместе с танцовщицей Джейн Авриль входила в число лучших друзей Лотрека. Обе артистки довольно часто появлялись на его картинах. На картине царит особая атмосфера напряжения и покоя.

В Мулен Руж (Две женщины вальсируют). 1892. Национальная галерея Прага.

Танцовщица и клоун в цирке Нуво и Мулен Руж, Ча-У-Као (Cha-U-Kao) обязана своим японским именем фонетической транскрипции французских слов "chahut" (акробатический танец, происходящий от канкана) и "chaos", означающих шум, который возникал, когда она выходила на сцену. Как и Ла Гулю, Ча-У-Као – повторяющаяся фигура в творчестве художника и принадлежит к миру парижского шоу-бизнеса конца XIX века. Тем не менее, работа в качестве клоуна, а иногда и акробата, сближает её с цирковой традицией, которая также увлекала художника, а не с кабаре. В отличие от серии рисунков или литографий, на которых Ча-У-Као появлялась под светом софитов, Тулуз-Лотрек предлагает более приватный взгляд на свою героиню, изображенную в гримерке или частной комнате. Нарисованная маслом на картоне, Ча-У-Као пытается закрепить большую желтую оборку на лифе своего сценического костюма. Негабаритная оборка, занимающая большую часть удивительной композиции, перекликается с жёлтой лентой, которая почти иронично прикрепляет белый парик клоуна. Над небольшим столиком виден портрет или зеркало, в котором отражается пожилой мужчина, который может быть близким другом, поклонником или покупателем. Тулуз-Лотрек покрыл всю поверхность картины серией живых, красочных мазков – зелёных для стен или красных для дивана. Необычное кадрирование и тщательная проработка текстур хорошо сочетаются с тривиальным и частным характером этой сцены.

Клоунесса Ча-У-Као. 1895

Rat Mort ("Мертвая крыса") – парижское кафе-ресторан в районе Монмартр, которое часто посещал Анри де Тулуз-Лотрек в последние годы своей жизни. Женщину в маскарадном костюме считают кокоткой (проституткой высшего класса) Люси Журден. Её смеющийся рот и расфокусированные глаза, светящиеся в искусственном свете, наводят на мысль о воздействии шампанского, стоящего перед ней. Размашистая кисть, палитра смелых красных и зеленых цветов и галлюцинаторный эффект лампового света создают яркое ощущение грязного гламура ночной жизни Монмартра. Завещание Сэмюэла Курто 1946 года.

В частной столовой ("У Крысолова"). 1899. Лондон, Галерея Курто.

Жанна Авриль славилась как звездная танцовщица парижского кабаре "Мулен Руж" ("Красная ветряная мельница"). Она была знакома с Анри де Тулуз-Лотреком, который создал известные афиши этого заведения. Он неоднократно рисовал Аврил, но эта работа выделяется своим сдержанным качеством. Она не на сцене, а прибывает в кабаре, закутанная в меховое пальто. На заднем плане видна карета. Необычный узкий формат картины подчеркивает длинное лицо и худую фигуру Аврил. После драматического детства, проведенного частично в психиатрической больнице, танцовщица Жанна Бодон обрела славу "Джейн Аврил". Возможно, ее выступление было вдохновлено детским расстройством – синдромом хореи Сиденхема, который включает в себя внезапные и нерегулярные движения конечностей и лица".

Жанна Авриль у входа в Мулен Руж. 1892. Лондон, Галерея Курто.

Натурщица, изображенная в строгом профиле, предположительно является танцовщицей Габриэль, которая появляется и на других картинах художника. Она сидит в саду на Монмартре, тогдашнем богемном квартале на севере Парижа.

Женщина, сидящая в саду. 1891. Лондонская национальная галерея

Тулуз-Лотрек написал множество этюдов с женщинами, позирующими в саду, примерно в 1890 году. Этюды были сделаны в общественном парке недалеко от его студии на Монмартре, в них участвовали друзья и платные модели. Неизвестная женщина, изображенная здесь, встречается и в других работах этого периода. Как правило, Лотрек рисовал работы на куске картона, используя эссенцию (масло, смешанное со скипидаром). Некоторые из этюдов позже были использованы в качестве основы для фигур в его сценах на танцплощадках.

Среди зелини (сидящая в саду женщина). 1890-1891. Кунстхауз Цюриха

Художественный музей Бремена.

Художественный музей Бремена.

- Информация о материале

- Автор: Super User

- Категория: МАСТЕРА

- Просмотров: 1594

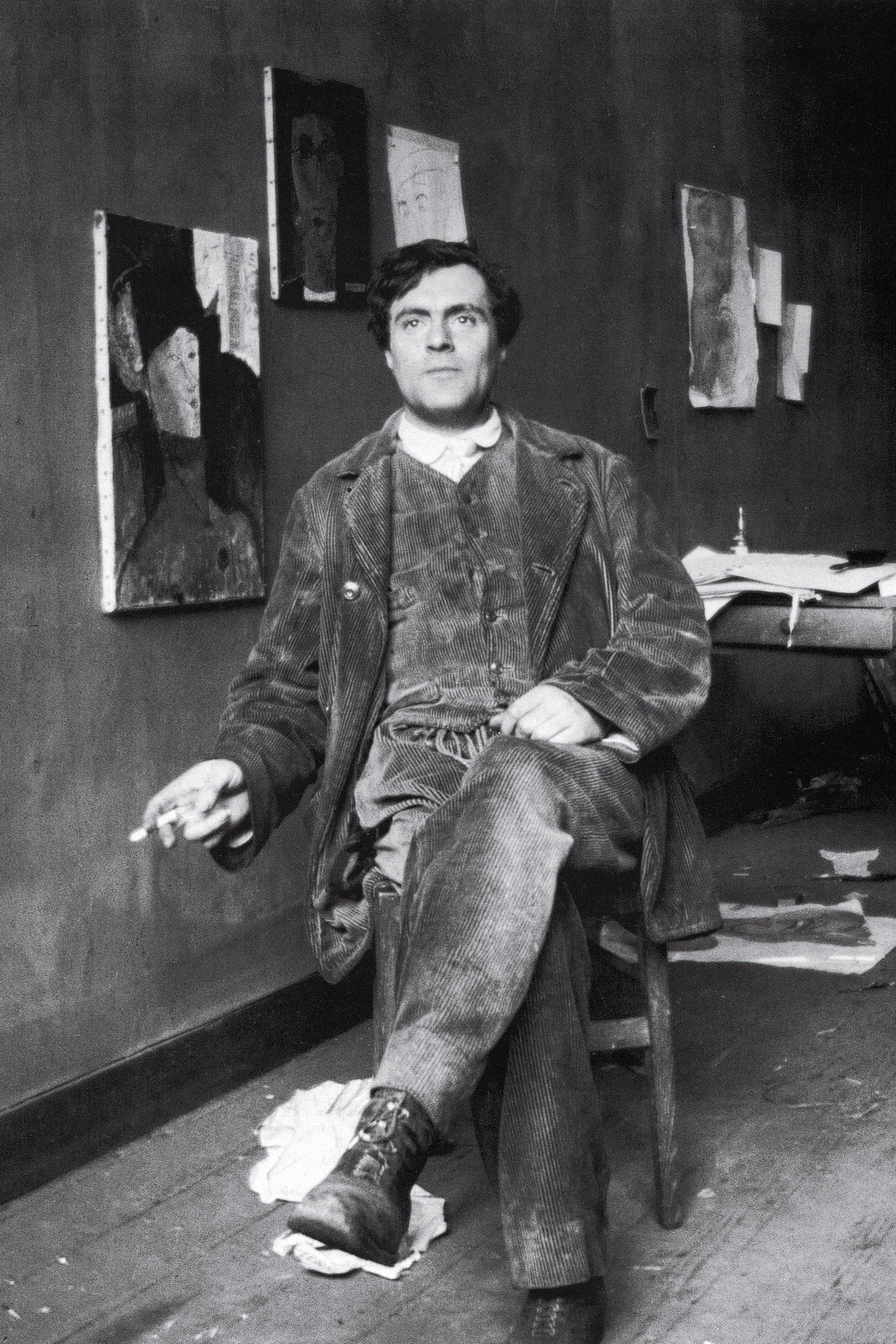

Амедео Модильяни в своей мастерской. 1915

Амедео Модильяни (Amedeo Modigliani) родился 12 июля 1884 года в Ливорно, Италия. Его семья жила в скромных условиях и принадлежала к просвещенной еврейской буржуазии. Одним из братьев Амедео был Джузеппе Эмануэле Модильяни, который впоследствии стал политиком от партии Partito Socialista Italiano и членом итальянского парламента. В возрасте одиннадцати лет Амедео Модильяни перенес тяжелый плеврит. Два последующих приступа туберкулеза так сильно сказались на здоровье Амедео Модильяни, что он страдал от него до конца жизни. С 1898 по 1900 год Амедео был учеником художника Гульельмо Микели, работавшего на пленэре. В 1902 и 1903 годах учился в художественных академиях Флоренции и Венеции. Именно там Амедео впервые соприкоснулся с международными художественными движениями. В 1906 году он переехал в Париж и поступил в Свободную академию Каларосси. Там познакомился с Пабло Пикассо, Корнелисом Кесом ван Донгеном, Генрихом де Тулуз-Лотреком, Анри Матиссом, Пьером Боннаром, Хуаном Грисом и Полем Сезанном, которые впечатлили его своими работами.

Леопольд Зборовский (Leopold Zborowski). 1916

Здесь Амедео культивировал образ еврейского аутсайдера. Особое влияние на Модильяни оказала его встреча с румыно-французским скульптором Константином Бранкузи в 1909 году и его работы. Это привело к глубокой дружбе, которая вылилась во взаимное художественное вдохновение. Бранкузи не только познакомил его с искусством скульптуры, но и привел его к скульптурам африканских негров. Из этого неевропейского стиля развились масштабные портретные формы Модильяни, которые он создавал целыми циклами. Амедео нашёл свой собственный язык выражения. Его интенсивная скульптурная деятельность продолжалась до 1915 года. В это время он создавал, в частности, женские головы. Однако ему пришлось отказаться от этой техники из-за пыли, образующейся во время работы над скульптурой, что не лучшим образом сказывалось на его и без того хрупком здоровье. С 1914 и 1915 годов он посвящает себя живописи, в которую переносит стилистические особенности, усвоенные им в скульптуре.

Еврейка. 1907-1908. Laure Denier collection, Paul Alexandre's Family.

Модильяни написал портреты многих своих друзей-художников, получившие одноименные названия, такие как "Пабло Пикассо" (1915), "Анри Лоренс" (1915) и "Жан Кокто" (1917). Эти портреты, в которых ему удалось объединить фундаментальный формальный язык с элементами маньеризма, создали ему прочную славу. Фигуры стали вытянутыми, с экстремальными позами в меланхолическом стиле. Лица часто имеют слепые или опущенные глаза, как, например, на картине "Сидящая обнаженная женщина". Упрощенные контуры характерны для художника. Амедео Модильяни часто выбирал ржавые цвета. Для его живописи характерны стилизованные формы с удлиненными пропорциями и овальные лица с миндалевидными, неопределенными глазами.

Диего Ривера (Diego Rivera). 1914. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.

Его женские портреты, для которых часто позировала его собственная жена, отличаются лирической и нежной меланхолией. Работы Модильяни можно увидеть в самых известных музеях мира, таких как Музей современного искусства в Париже, Музей современного искусства в Нью-Йорке и Галерея Тейт в Лондоне. Поскольку его работы не находили покупателя, почти все они были подарены друзьям. От безысходности Модильяни сжег большое количество своих картин.

Нищенка. 1909. Laure Denier collection, Paul Alexandre's Family.

Мать Модильяни, Эжени Гарсен (Eugénie Garsin), родившаяся и выросшая в Марселе, происходила из интеллектуальной, ученой семьи сефардского происхождения, которая на протяжении поколений жила вдоль побережья Средиземного моря. Ее предки, свободно говорившие на многих языках, были знатоками священных еврейских текстов и основали школу талмудических исследований. Семейная легенда прослеживает семейную родословную до голландского философа 17-го века Баруха Спинозы. Семейным бизнесом было кредитование с филиалами в Ливорно, Марселе, Тунисе и Лондоне, хотя их состояние то ухудшалось, то уменьшалось.

Портрет девушки (Виктория). 1916. Tate, London.

Отец Модильяни, Фламинио (Flaminio), был членом итальянской еврейской семьи успешных бизнесменов и предпринимателей. Хотя они и не были такими культурно развитыми, как Гарсины, они знали, как инвестировать и развивать процветающий бизнес. Когда семьи Гарсин и Модильяни объявили о помолвке своих детей, Фламинио был богатым молодым горным инженером. Он управлял рудником на Сардинии, а также управлял почти 30 000 акров (12 141 га) лесных угодий, принадлежавших семье.

Пинхус Кремень (Pinchus Krémègne). 1916. Kunstmuseum Bern

Амедео Модильяни умер 24 января 1920 года в Париже в возрасте 36 лет в крайней нищете от туберкулеза и алкоголя. На следующий день его беременная на девятом месяце невеста Жанна Эбютерн покончила с собой. Их дочь Жанну удочерила сестра Модильяни во Флоренции. Лишь посмертно ему была посвящена первая персональная выставка.

Женский портрет. 1918. Denver Art Museum Collection.

Елена Поволжская (формально Элен Жозефина Бернье Поволозки) (1882–1979) была французской художницей, которая переехала в Париж, чтобы продолжить свою карьеру, и там она познакомилась с такими художниками, как Пикассо, Сутин и Модильяни. В 1911 году она вышла замуж за русского эмигранта Жака Поволожского, владельца книжного магазина и галереи в Сен-Жермене. В то время они были очень активны в мире авангардного искусства Парижа, проводя множество выставок своих работ. Модильяни и Елена Поволцкая стали хорошими друзьями, и он часто бывал в гостях у них дома. В обмен на их щедрость Модильяни подарил им этот портрет. В нём Модильяни гармонично соединил элегантную линию и меланхоличный дух с уже тогдашней искусной техникой. Прохладная палитра и сильная пластическая моделировка лица с помощью цветовых модуляций свидетельствуют о том, что Модильяни усвоил уроки Сезанна; настроение тоскливой грусти, характерное для поздних портретов, показывает его в расцвете сил.

Елена Поволжская (Elena Povolzky). 1917. The Phillips Collection, Washington, D.C.

Завораживают и притягивают взгляд портреты Модильяни. Длинные шеи, искаженные лица, странные глаза без зрачков – казалось бы, наивные и странные изображения, но они отражают характеры, чаяния и тайную суть моделей мастера. Мастера, убежденного в том, что "человеческое лицо – наивысшее создание природы".

Горничная. 1916. Kunsthaus Zürich.

Горничная. 1916. Kunsthaus Zürich.

Жа́нна Эбюте́рн – французская художница, модель и неофициальная жена художника Амедео Модильяни. Родилась в Париже в католической семье, её отец работал в универмаге Бон-Марше. Красивая девушка, она была введена в круг художников Монпарнаса своим братом Андре Эбютерном, который хотел стать художником. Весной 1917 года Жанна Эбютерн была представлена Амедео Модильяни скульптором Ханной Орлофф, которая часто, как и многие другие представители искусства, использовала учеников Академии в качестве моделей. У Жанны вскоре начался роман с харизматическим художником, вылившийся в страстную любовную связь. Вскоре она переехала к нему, несмотря на решительное противодействие со стороны её глубоко католических родителей. Нежная, застенчивая, спокойная и деликатная, Жанна Эбютерн стала главной темой в живописи Модильяни.

Жанна Эбютерн (Jeanne Hébuterne). 1918. Кунстхаус Цюрих.

Жак и Берта Липчиц – картина Амедео Модильяни, написанная маслом на холсте в 1916 году. На ней изображен друг Модильяни, скульптор Жак Липчиц, стоящий рядом со своей сидящей женой Бертой. Модильяни и Липчиц переехали во Францию в юном возрасте, оба были выходцами из еврейской среды и стали близкими друзьями, которые посещали одни и те же художественные круги в Париже. Несмотря на общие черты, между ними были и заметные различия: Липчиц был примером трудолюбия, в то время как Модильяни был склонен к богемной распущенности.

Жак Липшиц и Берта Липшиц (Jacques and Berthe Lipchitz). 1916. The Art Institute of Chicago.

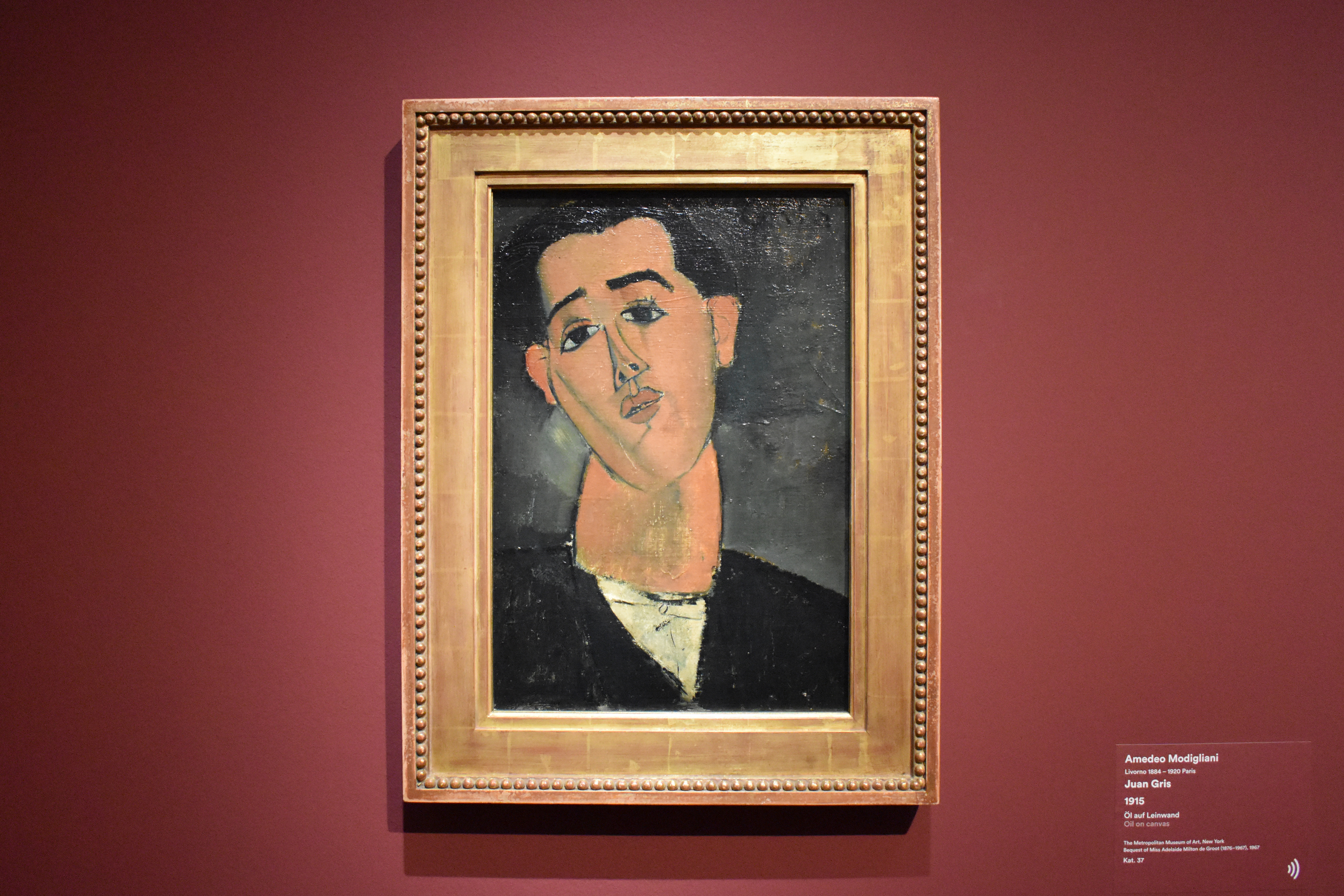

Считается, что Модильяни, уехавший из Италии в Париж в 1906 году, познакомился с испанским художником Хуаном Грисом в квартире писательницы и мецената Гертруды Стайн в 1909 или 1910 году. На момент написания портрета Грису было двадцать семь лет, а Модильяни – тридцать. Хотя Модильяни находился под влиянием художников-кубистов, таких как Грис, он также недолго работал в скульптуре под руководством Константина Бранкузи. К 1914 году Модильяни сосредоточился исключительно на живописи, но он представлял свои объекты с простыми контурами, вытянутыми формами и свободными, стилизованными чертами, которые параллельны тем, что были в его трехмерном искусстве.

Хуан Грис (Juan Gris). 1615. The Metropolitan Museum of Art, New York

Гастингс регулярно писала остроумные очерки о прозе, поэзии и драматургии для журнала The New Age, а с 1907 по 1914 год она была активным соредактором. Как отмечает Кэри Снайдер, стиль письма Гастингс, подрывающий типичную женскую журналистику того времени, был острым и порой почти жестоким в своей пародии на других писателей. Гастингс в конце концов рассорилась с Орейджем, утверждая, что он отказывался отдавать ей должное за ее работу и намеренно подавлял ее творчество и социальную жизнь. Гастингс стала удобной моделью для Модильяни. Она не только была бесплатной, но и жила с ним. С 1914 по 1916 год, в период расцвета эмиграции авангардистов в столицу Франции, она и Модильяни снимали дешевую квартиру в Париже. Они были неженатыми любовниками, что было скандально для того времени, но оба были слишком богемными, чтобы беспокоиться об этом. Гастингс согласилась стать моделью для четырнадцати работ Модильяни, а в 1916 году он снял с неё разумную одежду и написал обнажённой.

Голова молодой женщины (Beatrice Hasting). 1915. Пинакотека Брера, Милан

Портрет художника Леопольда Сюрважа относится к самому творческому периоду Амедео Модильяни во время его пребывания в Ницце в 1918 году. Натурщик Леопольд Сюрваж (1879-1968) посещал художественную школу в Москве и переехал в Париж около 1908 года. Он познакомился с Модильяни в кафе "Ротонда" в 1911 году. Фамилия Сюрважа первоначально была Штурцваге. Его дед переехал в Москву из Лаппеенранты в 1842 году, но семья сохранила связь с Финляндией. Модильяни был вынужден попросить Сюрважа вернуть портрет, поскольку он должен был отправлять четыре картины в месяц своему арт-дилеру Леопольду Зборовскому, а у него на тот момент не было достаточно картин для отправки. Портрет попал в Атенеум в результате покупки в Швейцарии в 1955 году.

Леопольд Сюрваж (Léopold Survage). 1918. Finnish National Gallery, Ateneum Art Museum, Helsinki

Модильяни написал несколько портретов художника Хаима Сутина (1894-1943), который был младше его на десять лет, его соседом по Парижу и произвел фурор своими экспрессивными картинами. Фронтальный этюд головы отличается большей непосредственностью, чем более поздние поясные портреты. Модильяни с четкой акцентированностью передает диковатое мальчишество 21-летнего литовца, грубые черты лица которого с раскосыми глазами, широкими скулами и полными губами так тщательно вылеплены, что их уродство (от которого Сутин страдал всю жизнь) кажется иконически одухотворенным, несмотря на их живость.

Хаим Сутин (Chaïm Soutine). 1915. Staatsgalerie Stuttgart.

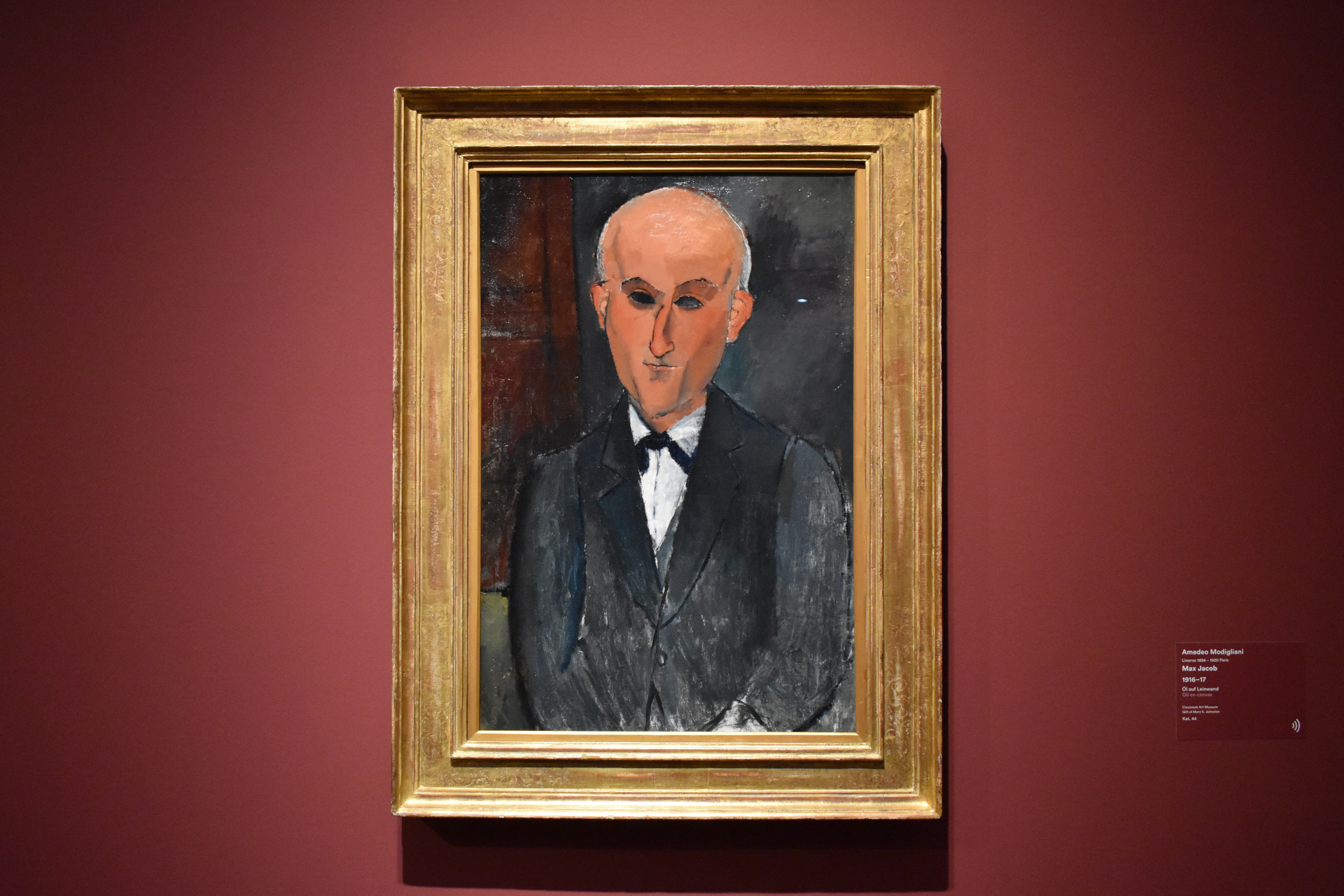

Амедео Модильяни был воспитан в стиле итальянских художников пленэра XIX века. Однако к 1906 году, когда приехал в Париж, он практически отказался от традиционного обучения в пользу экспериментального модернизма, охватившего Западную Европу. Ломаные плоскости и строгие контуры его портретов отчасти основаны на преувеличенной угловатости африканской скульптуры – ещё одном ключевом стилистическом влиянии. Несмотря на то что Модильяни опирался на эти источники, его уникальная эстетика не поддаётся классификации в рамках определенного художественного направления. Модильяни написал множество портретов современных художников и писателей, в том числе своего близкого друга, французского поэта Макса Жакоба. Портрет, представленный в Художественном музее, с его удлиненным силуэтом, разнообразными линиями контура и тонкой модуляцией плоских цветовых пятен, типичен для работ художника середины-конца 1910-х годов.

Макс Жакоб (Max Jacob). 1916-1917. Cincinnati Art Museum

Среди работ, представленных на выставке, преобладают портреты друзей и знакомых: однокашники по Школе изящных искусств, скульптор Морис Друар и художник Константин Бранкуси, подруга Модильяни, аристократическая английская поэтесса Беатрис Гастингс, и его последняя возлюбленная Жанна Эбютерн, молодые Пабло Пикассо и Хуан Грис, другие художники, коллекционеры и меценаты. Никогда не делая портретов на заказ, художник живописал только тех, судьбы которых хорошо знал. В остро выразительных портретах точно найдены детали, жест, линия силуэта, цветовые доминанты, ключ к пониманию всего образа – всегда тонко уловленное характерное "состояние души".

Морис Друар (Maurice Drouard). 1909. Laure Denier collection, Paul Alexandre's Family.

Девочка в чёрном фартуке. 1918. Kunstmuseum Basel

Мария. 1918. Kunstmuseum Basel

Портрет мадам Дориваль. 1916. Kunstmuseum Basel

Женский портрет, характеризующийся меланхоличным взглядом, живым тоном желтого платья и арабесковым фоном, относится к тому напряженному периоду творчества незадолго до преждевременной смерти в возрасте 35 лет Амедео Модильяни, в котором определились основные черты его поэтики. Очевидны ритмическая сила и конструктивная функция линии, выработанная в контакте с африканской скульптурой и впоследствии подвергшаяся прямому эксперименту в скульптуре архаических каменных голов. Работа, в которой слышны матиссианские отголоски, – портрет Рене Модо, жены Гастона Модо, художника-любителя и известного актера парижского кино первой половины XX века.

Молодая женщина в жёлтом платье (Renée Modot). 1918. Collezione Fondazione Francesco Federico Cerruti per L'Arte

В апреле 1918 года Амедео Модильяни уехал из Парижа на юг Франции, где встретился со старым монмартрским художником, ставшим киноактером, Гастоном Модо. Жесткое кадрирование и фронтальное расположение модели характерны для стилизации, которую Модильяни неизменно навязывал своим моделям. Из слегка перекошенного треугольника белой рубашки вырисовываются руки и сильно удлиненная шея. Модо стал известной фигурой французского кино 1930-х годов, сыграв, в частности, главную роль в фильме Луиса Бунюэля "Времена года".

Гастон Модот в берете (Gaston Modot). 1918. Centre Pompidou, Paris, Musee national d'art moderne

Жанна Эбютерн (Jeanne Hébuterne) в жёлтом свитере. 1919. Ohara Museum of Art, Kurashiki

Сидящая женщина (Итальянка). 1918-1919. The Metropolitan Museum of Art, New York

Кариатида. 1911-1912. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

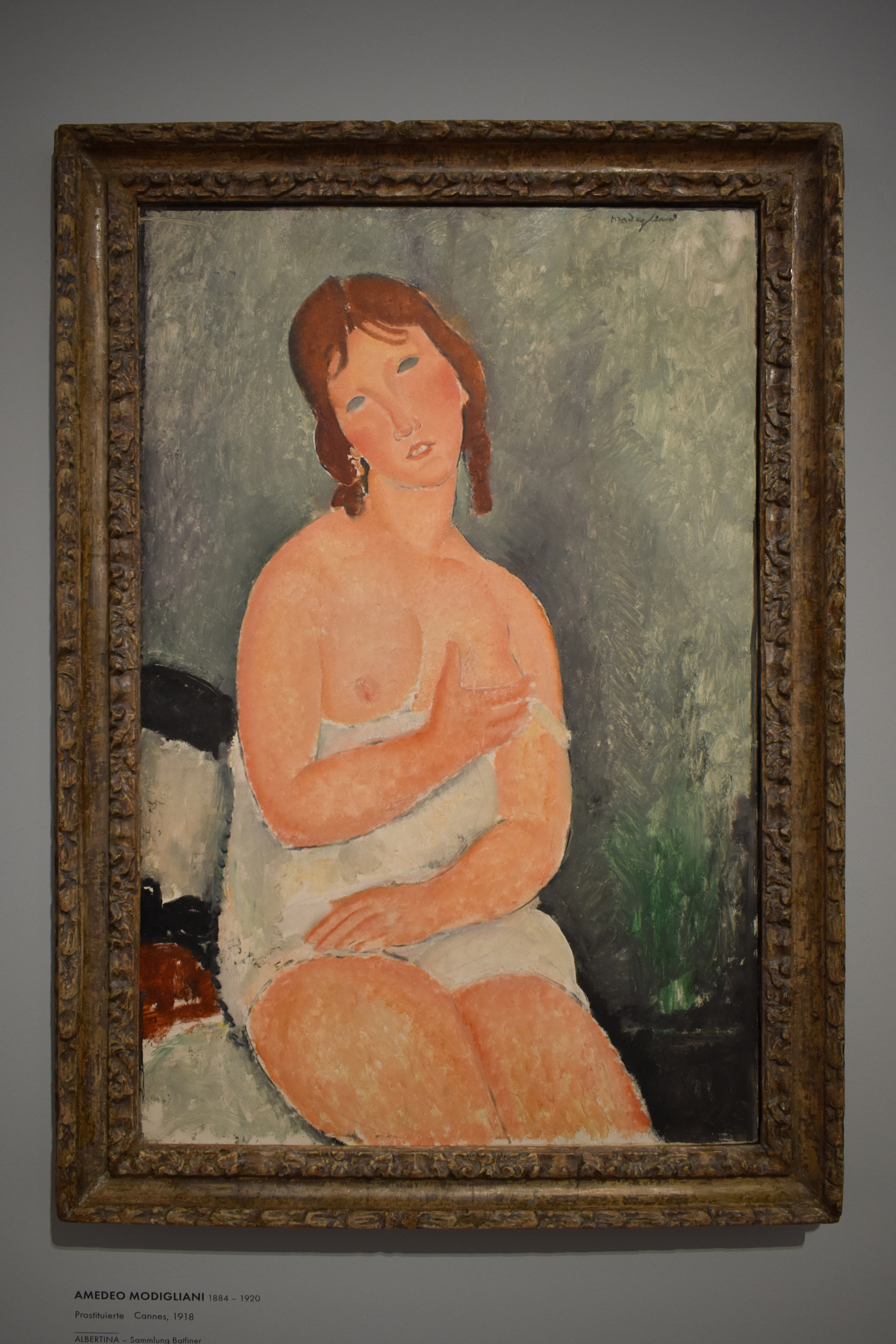

Полуобнажённая девушка в рубашке. 1918. Albertina, Wien

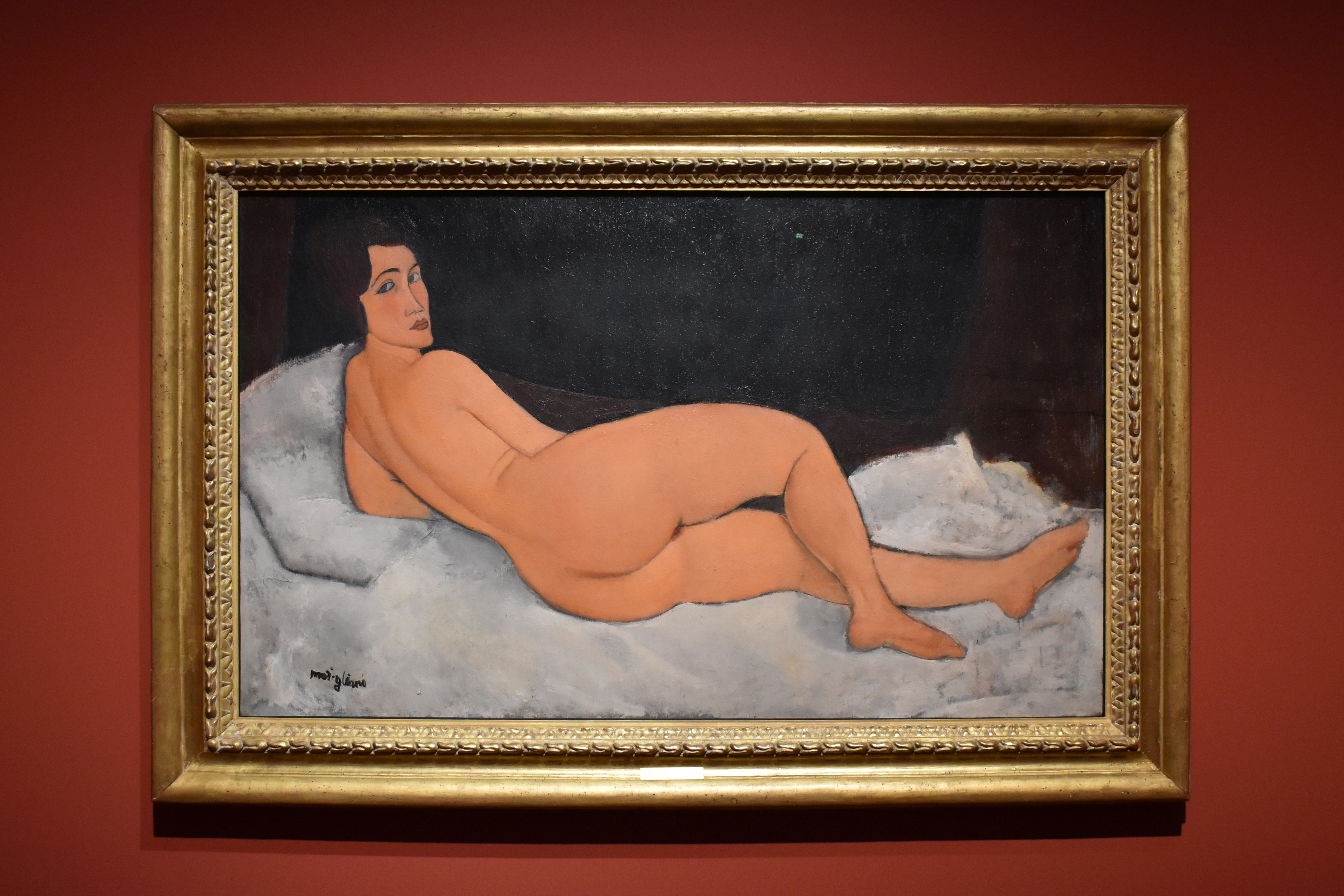

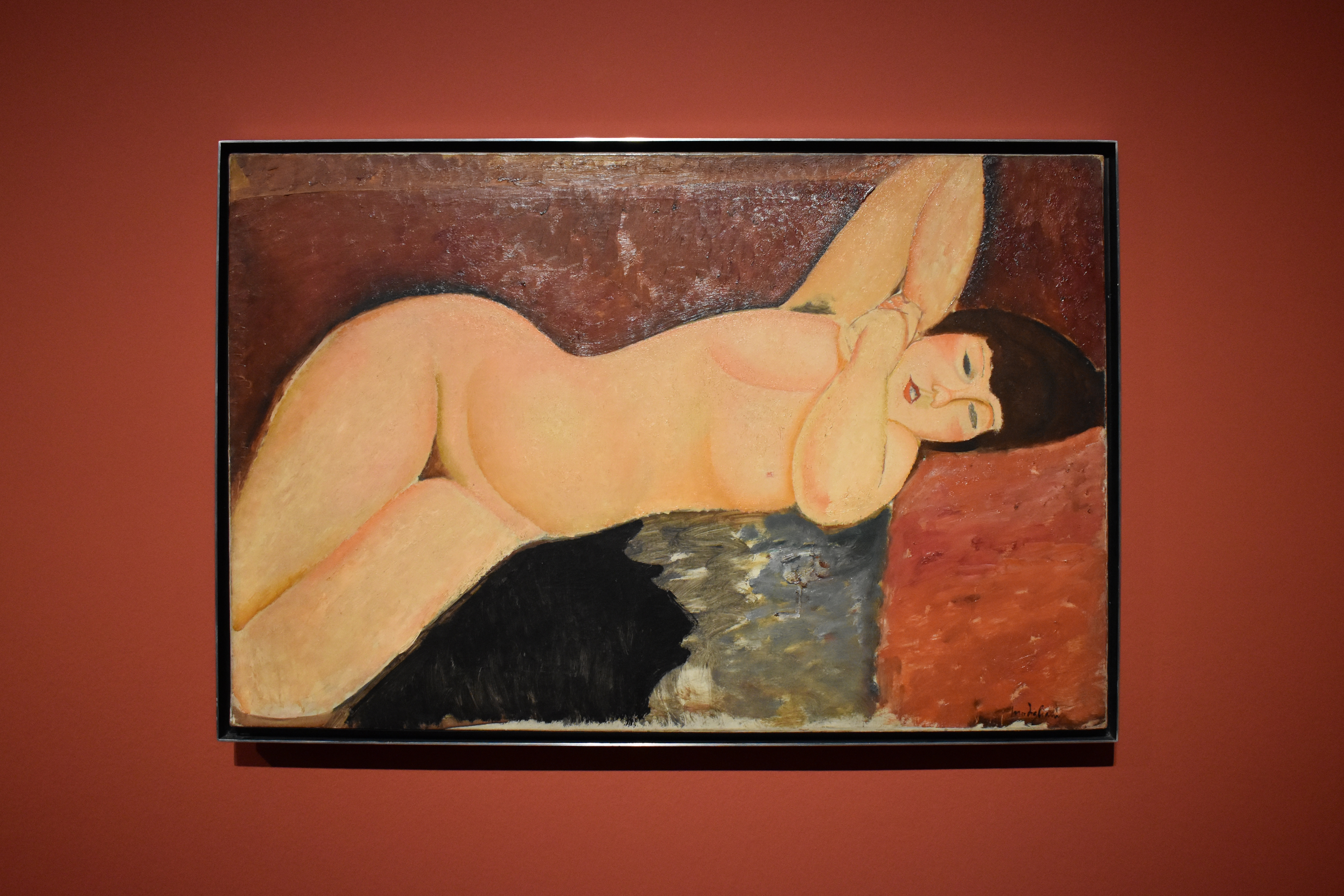

Лежащая на левом боку обнажённая женщина. 1917. Nahmad collection

Лежащая обнажённая женщина с переплетёнными руками. 1917. Pinacoteca Agnelli, Nurin

Лежащая на белой подушке обнажённая женщина. 1917. Staatsgalerie Stuttgart

Алиса. 1918. Копенгаген, SMK

Молодая женщина. 1918. Национальный музей Осло.

Молодая женщина. 1918. Национальный музей Осло.

Женщина с белым воротничком. 1917. Музей Гренобля

Толстый ребенок (L'Enfant gras). 1915. Пинакотека Брера, Милан

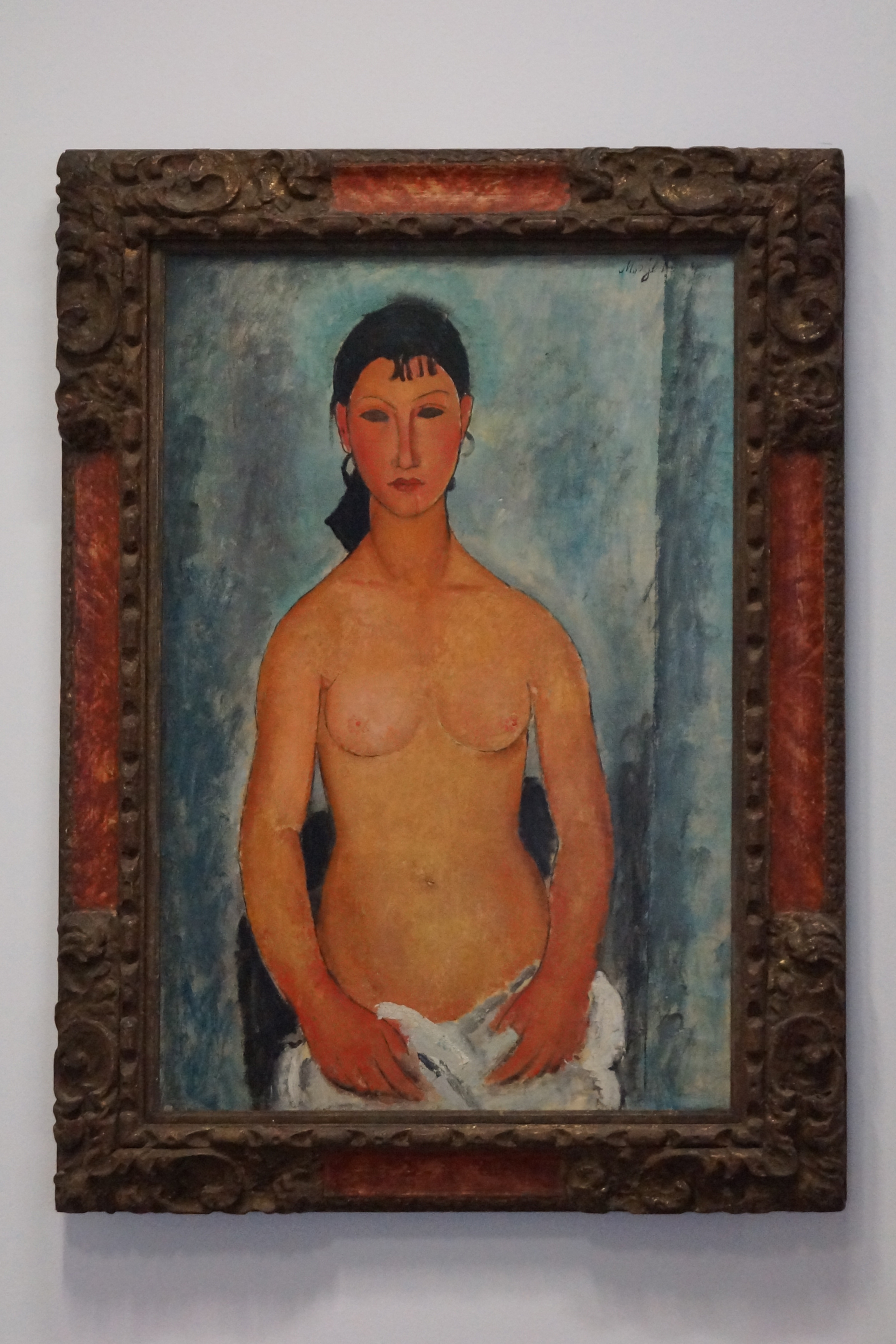

Стоящая обнажённой (Эльвира). 1918. Художественный музей. Берн

Проститутка. Канны. 1918. Музей Альбертина. Вена

Гастон Модо (Gaston Modot) в шляпе. 1918. Музей изобразительных искусств в Тель-Авиве

- Информация о материале

- Автор: Super User

- Категория: МАСТЕРА

- Просмотров: 2756

Пьер-Огюст Ренуар родился в Лиможе 25 февраля 1841 года и был шестым из семи детей. Его отец Леонар Ренуар (1799–1874) – портной, мать – Маргерит Мерле (1807–1896) – швея. Семья тогда жила довольно бедно и в 1844 году переехала из Лиможа в Париж, где отец надеялся улучшить свое положение. Пьер-Огюст продолжил там своё обучение. В 13 лет он поступил в фарфоровую мастерскую Lévy Frères & Compagnie в качестве подмастерья, чтобы украшать комнаты. В то же время он посещал вечерние классы в Школе рисования и декоративного искусства до 1862 года. В этот период он брал уроки музыки у Шарля Гуно, который заметил этого умного и одаренного ученика. В 17 лет, чтобы заработать на жизнь, он нарисовал вееры и цветные гербы для своего брата Анри, геральдического гравера. В 1862 году Ренуар сдал вступительные экзамены в Ecole des Beaux-Arts в Париже и поступил в студию Шарля Глейра, где познакомился с Клодом Моне, Фредериком Базилем и Альфредом Сислеем. Между четырьмя молодыми людьми, которые часто ходят рисовать на открытом воздухе в лес Фонтенбло, завязывается крепкая дружба. На этой картине Анри Фантен-Латура изображена мастерская, в которой Эдуард Мане (Edouard Manet) пишет портрет художника и критика Захария Аструк (Zacharie Astruc); слева стоит художник Отто Шолдерер (Otto Scholderer), рядом с ним в головном уборе и контуре портретной рамы виден Пьер Огюст Ренуар (Pierre Auguste Renoir). Писатель Эмиль Золя (Emile Zola) с согнутой в локте рукой что-то говорит Фредерику Базилю (Frederic Bazille); между ними, на заднем плане, музыкант и коллекционер Эдмон Мэтр (Edmond Maitre); Клод Моне (Claude Monet) расположен крайним справа.

Анри Фантен-Латур (Henri Fantin-Latour, 1836-1904). Мастерская в Батиньоле. 1870

Танцы в Мулен-де-ла-Галетт изображает знаменитую гингетту – пивную под открытым небом с едой и танцами – расположенную у подножия бывшей ветряной мельницы на Бьют-де-Монмартр. В танце участвуют рабочие, а также друзья Ренуара, художник и писатель, которые смешиваются с толпой. Это одна из самых амбициозных картин художника благодаря своим размерам, количеству фигур и, в частности, игре теней и пятнистому свету, которые привносят ощущение единства в композицию. Ярко нанесенные цветные штрихи не ограничиваются нарисованными контурами. Они сливаются вместе и создают ощущение движения. Картина была представлена на выставке импрессионистов в 1877 году и была признана шедевром, когда двадцать лет спустя попала во французские национальные коллекции.

Бал в Мулен-де-ла-Галетт. 1876. Париж. Музей д'Орсе.

Молодой человек, изображенный со спины, разговаривает с молодой женщиной, стоящей на качелях, за которой наблюдают маленькая девочка и еще один мужчина, прислонившийся к стволу дерева. Ренуар создает впечатление неожиданности разговора – словно на моментальном снимке, он ловит взгляды, обращенные на мужчину, виденного со спины. Молодая женщина смотрит в сторону, словно смущаясь. Четверка на переднем плане уравновешивается группой из пяти фигур, схематично нарисованных на заднем плане. У "Качелей" много общего с "Балом в Мулен де ла Галетт". Эти две картины были написаны параллельно летом 1876 года. Модели в "Качелях" – Эдмон, брат Огюста Ренуара, художник Норберт Генотте и Жанна, молодая женщина с Монмартра, – фигурируют среди танцующих на "Балу". Обе картины пронизаны одной и той же атмосферой беззаботности. Как и в "Бале", Ренуар особенно старается уловить эффект солнечного света, отражающегося от листвы. Зыбкий свет передан пятнами бледного цвета, особенно на одежде и земле. Это особенно раздражало критиков, когда картина была показана на выставке импрессионистов 1877 года. Тем не менее, "Свинг" нашел своего покупателя – Гюстава Кайлеботта, который также приобрел "Бал в Мулен де ла Галетт".

Качели. 1876. Музей д'Орсе. Париж.

Ренуар любил танцевальные сцены. Эти две картины были задуманы как пара: формат идентичен, а фигуры почти в натуральную величину представляют два разных, даже противоположных аспекта танца. Элегантная сдержанность городских танцоров и прохладный бальный зал вокруг них контрастируют с весельем деревенских танцев на открытом воздухе. Пара, унесенная музыкой, кажется, оставила беспорядочно накрытый стол – небрежность, подчеркнутая брошенной на переднем плане шляпой. Между двумя картинами много контрастов, даже в цветах: холодный – платье Сюзанны Валадон в "Городском танце", теплый – Алин Шариго, будущей жены Ренуара, которая придает смеющиеся черты деревенской танцовщице. Но помимо различий, эти две пары кажутся связанными одним и тем же движением, как будто они воплощают последовательность одного и того же танца. Эти две картины, выставленные Дюран-Рюэлем, который владел ими в течение многих лет, свидетельствуют об изменении техники Ренуара в начале 1880-х годов. Рисунок стал более точным, а упрощение палитры резко контрастирует с яркими мазками его ранних работ. Сам Ренуар признавался, что более пристальное внимание к рисунку было результатом потребности в переменах, которую он ощутил после того, как увидел работы Рафаэля в Италии.

Танцы в деревне. 1883. Музей д'Орсе. Париж.

Танцы в городе. 1883. Музей д'Орсе. Париж.

В беседке парижского ресторана обильная трапеза подходит к концу. Актриса Эллен Андре сделала последний глоток послеобеденного напитка; задумавшись, она цепляется за его затяжной вкус. Одна из моделей Ренуара сидит на спинке скамейки и выжидающе наблюдает, как брат художника с явным удовлетворением закуривает сигарету. В остальном оживленном разговоре наступает пауза. С большим мастерством Ренуар написал эфемерное впечатление на холсте в, казалось бы, спонтанном "снимке".

После обеда. 1879. Париж. Музей д'Орсе.

Отдыхающая на фоне природы пара влюбленных на картине "Влюбленные" динамично передана быстро сменяющими друг друга цветовыми пятнами, имитирующими дрожащий атмосферный свет. Характерным для Ренуара является моделирование двух фигур: актрисы Генриетты Анрио и художника Пьера Франка-Лами. Ренуар занимал особое положение среди импрессионистов, в основном пейзажистов, поскольку часто обращался к фигуративным темам.

Влюбленные. 1875. Национальная галерея Прага.

Этюд Ренуара: Студия. Торс, эффект солнца" изображен относительно традиционный объект в обычной позе в три четверти, но цвет и кисть весьма необычны по меркам традиционного натурализма. Помимо телесных тонов, кожа модели демонстрирует поразительную гамму цветов – от персиковых и желтых до розовых, сине-серых и даже фиолетовых; а белая драпировка, прикрывающая ее колени, включает в себя наспех набросанные голубые и розовые оттенки.

Студия. орс, эффект солнца. 1875-1876. Музей д'Орсе. Париж.

Обнажённая женщина, излюбленный мотив Ренуара на протяжении всей его карьеры, чаще изображается художником в свете под открытым небом, чем в интерьере. В 1890-х годах его модели вызывали в памяти, по словам искусствоведа и писателя Гюстава Жеффруа (Gustave Geffroy), "маленьких инстинктивных существ, как детей, так и женщин". Позже его творчество приобрело полноту, тем самым вписав себя в родословную Рубенса и Тициана. Для этой почти пышной обнаженной натуры, отказавшись от использования ярких штрихов, художник ограничивает свою палитру гармоничным диапазоном более тонких тонов. Тело купается в мягком и тёплом свете, опираясь на мягкие подушки, как в футляре. Фигура, растянутая в гибкой и элегантной позе, больше похожа на одалиски Энгра, чем на Олимпию Мане. Эта обнаженная натура, скорее целомудренная, чем сладострастная, несомненно, является последней и наиболее продуманной версией серии из трёх картин, написанных между 1903 и 1907 годами, одну из которых можно увидеть в Музее Оранжери. Она расположена в хронологическом порядке между двумя другими произведениями Ренуара, хранящимися в Музее д'Орсе: "Торс", "Эффект солнца" (1875–1876 гг.), произведение его самого раннего творчества, и "Купальщицы" (1918–1919), истинное художественное завещание в его последнем виде. Таким образом, эта большая обнаженная натура позволяет нам понять эволюцию Ренуара к стилю, основанному на отсылках к классическому искусству. В двадцатом веке такие художники, как Анри Матисс и Пабло Пикассо, в свою очередь, были вдохновлены поздней нотой Ренуара.

Большя обнажённая, также известная как Обнажённая на подушках. 1907. Париж. Музей д'Орсе.

Эта картина символизирует эксперименты, которые Ренуар проводил в конце своей жизни. После 1910 года он вернулся к одной из своих любимых тем – обнаженной на природе – и создал несколько больших картин. В них Ренуар прославил вневременной взгляд на природу, из которого были исключены все отсылки к современному миру. Картину "Купальщицы" можно рассматривать и как живописное завещание Ренуара, ведь он умер в декабре 1919 года. Именно в этом смысле три его сына, в том числе кинорежиссер Джон Ренуар, передали картину государству в 1923 году. Две модели, лежащие на переднем плане, и три купальщицы, купающиеся в ручье на заднем плане, позировали в большом саду с оливковыми деревьями в Ле Колле, поместье художника в Кань-сюр-Мер на юге Франции. Средиземноморский пейзаж отсылает к классической традиции Италии и Греции, когда "земля была раем богов". "Именно это я и хочу изобразить", – добавил Ренуар. Это идиллическое видение подчеркивается чувственностью моделей, насыщенными цветами и полными формами. Картина "Купальщицы" во многом обязана обнаженной натуре Тициана и Рубенса, которой так восхищался Ренуар. Они выражают удовольствие от живописи, которое не заглушили болезнь и страдания, перенесенные художником в последние годы жизни.

Купальщицы. 1918-1919. Музей д'Орсе. Париж.

Мы не знаем, какие празднества изображает Ренуар здесь, в Алжире, на фоне старых турецких валов, разрушенных несколькими десятилетиями ранее французской армией. Сцена наполнена персонажами, веселая толпа собралась вокруг пяти музыкантов. Вдали виднеются купола и минареты Касбы, возвышающиеся над голубыми водами Средиземного моря. Для европейских живописцев изображение алжирских обычаев и нравов было способом вызвать в воображении образ другого мира, далекого от Европы. Особой популярностью пользовались изображения церемоний и праздников, особенно если в них присутствовал музыкальный элемент. Быстрые, иногда мазки кисти обладают свободой импрессионистского стиля. В некоторых местах фигуры, чьи лица не видны, изображены простыми цветовыми пятнами, наложенными с живостью. Особенно жирный макет затрудняет восприятие пространства, в котором происходит собрание. Тем не менее, уловимые детали костюмов (тюрбаны), белая архитектура и растительность погружают нас в экзотическую атмосферу Востока. Здесь Ренуар представляет нам приятное, радостное видение, в отличие от суровых видений враждебной пустыни или кровавых сражений. Это оригинальный ориентализм, просеянный через живописные характеристики импрессионизма.

Мечеть. 1881. Музей д'Орсе. Париж.

Пьер, первый сын Ренуара, родился 21 марта 1885 года. В последующие месяцы художник создал серию рисунков и картин маслом, на которых изобразил Алину, свою будущую жену, кормящую младенца. На всех этих работах персонажи изображены в одной и той же позе, причем младенец Пьер сжимает ногу. Учитывая возраст ребенка, можно предположить, что эта композиция была начата в Эссуа, родной деревне Алины, где Ренуар впервые остановился в сентябре-октябре 1885 года. В то время как фигуры на этой картине совершенно закончены, фон, напоминающий внешний вид деревенского дома, лишь намечен. Эта версия написана маслом с очень гладкой подготовкой на тонком холсте. Прозрачная лессировка выявляет карандашные линии под фигурами. Жесткие контуры и метод художника характерны для знаменитого "ингрессивного" периода Ренуара. Фактически с начала 1880-х годов художник стал интенсивно интересоваться рисунком. Он стремился к четким линиям, к стилю, далеко ушедшему от "Бала в мулене Галетт", написанного в 1876 году. Такое развитие событий свидетельствует о восхищении Ренуара Ингресом. Вероятно, она также связана с классической итальянской традиционной живописью, от Античности до Ренессанса, которую художник решил интерпретировать после своего пребывания в Неаполе в 1881-1882 годах. Выбрав личную тему, тему своего нового отцовства, Ренуар, наконец, предложил "современную" версию традиционной темы – Мадонны с младенцем.

Родильный дом (Maternité). 1885. Музей д'Орсе. Париж.

Берта Морисо и ее муж Эжен Мане, брат художника, были знакомы с Ренуаром уже много лет. Их отношения стали намного ближе во второй половине 1880-х годов. Восхищение талантом художника и дружба с ним убедили Мане в 1887 году заказать портрет своей дочери Жюли. К картине было сделано не менее четырех подготовительных рисунков. Не внося особых изменений в позу модели, но отказавшись от более фронтального представления, которое он когда-то рассматривал, Ренуар быстро определился с окончательной композицией. Жюли, впоследствии мадам Эрнест Руар (1878-1966), помнила эти посиделки. По ее словам, Ренуар написал этот портрет "небольшими частями, что не было его обычной манерой работы. Мне показалось, что это хорошее сходство, но когда Дега увидел его, он пожаловался: "Делая круглые лица, Ренуар создает цветочные горшки". Надо сказать, что такое развитие стиля Ренуара, характеризующееся новым вниманием к линии и рисунку, а также использованием ярких цветов, расстроило ряд его близких друзей. Берте Морисо, напротив, особенно нравились работы Ренуара "ингрессивного" периода. Портрет Жюли Мане – великолепный образец изысканий Ренуара того времени, особенно благодаря изысканной отделке и поверхности, напоминающей эмаль. Но картина также удачна в той чуткости и нежности, с которой художник относится к своей юной модели.

Жюли Мане (Julie Manet). 1887. Музей д'Орсе. Париж.

Альфонсин Фурнез (1845-1937) была дочерью владельца ресторана на острове дю Шиар (Ивелин), между Шато и Руэлем.

Альфонсин Фурнез (Alphosine Fournaise). 1879. Музей д'Орсе. Париж.

Натюрморт. 1885. Музей д'Орсе. Париж.

Французская актриса Габриэль Колонна-Романо (Gabrielle Colonna-Romano), известная как трагик, социетарий (член) театра Французской комедии с 1913 по 1936 год и ученица Сары Бернар (Sarah Bernhardt). Она появилась в нескольких пьесах и поэтических чтениях (особенно произведений поэта-символиста Сен-Поль-Ру). У неё был роман с Пьером Ренуаром, и она была моделью для нескольких картин его отца Огюста Ренуара, в частности, Молодая женщина с розой (1913). В Англии она познакомилась и подружилась с Мари Белл, по совету которой решила поступить в Консерваторию. Габриэль была шестой и последней женой пресс-магната-миллионера Альфреда Эдвардса (Alfred Edwards), а после его смерти вышла замуж за актера Пьера Альковера (Pierre Alcover). Она и Альковер похоронены вместе на кладбище Рюэй-Мальмезон. Габриэль Колонна-Романо дала свое имя "Prix Colonna-Romano de tragédie classique" ("Премия Колонна-Романо за классическую трагедию") высшей национальной драматической консерватории в Париже.

Габриэль Колонна-Романо (Gabrielle Colonna-Romano). 1913. Париж. Музей д'Орсе.

Габриэль в шляпе. 1915-1916. Музей Гренобля.

Пекарь. 1913-1914. Музей Гренобля.

Купальщица на скале. 1883-1888. Музей Мармоттан-Моне. Париж.

Портрет мадемуазель Викторины де Беллио. Музей Мармоттан-Моне. Париж. 1892

Портрет Жюли Мане. 1894. Музей Мармоттан-Моне. Париж.

Молодая женщина, сидящая на стуле. 1909. Париж. Музей д'Орсе.

В 1892 году французское правительство разместило заказ у Ренуара через его друзей, поэта Стефана Малларме и искусствоведа Роджера Маркса. Эта картина для Люксембургского музея, который в то время был музеем живых художников, стала первой работой импрессиониста, попавшей в этот музей. Есть ещё три известные завершённые версии и пастель. Это отражает увлечение художника предметом и его абсолютную настойчивость в достижении совершенства в работе, предназначенной для музея.

Молодые девушки за фортепиано. 1892. Париж. Музей д'Орсе.

В доме Ренуара всегда было много шуток: все горничные со временем становились образцами для подражания, а образцы для подражания – слугами. Огюста всегда окружали женщины, которые любили его всем сердцем и заботились о нём. Однако среди них особое место занимала Габриель: Ренуар изобразил девушку более 200 раз, и в некоторые трудные моменты своей жизни он просто умер бы без неё. Однажды Ренуар остался совсем без моделей, он больше не выходил из дома и некому было ему позировать. Он начал уговаривать раздеться Габриель. Девушка не раздумывая согласилась, она понимала, кто такой Ренуар и что значит ему моделью. Габриель приехала в дом художника 15-летней девочкой, когда в семье должен был родиться второй ребенок. Жена Ренуара, Алин Шариго, позвала кузину, чтобы она помогала по дому и присматривала за детьми. С этого времени Габриэль стала членом семьи, настолько преданной и необходимой, что вышла замуж только после смерти своего святого покровителя и умерла в Беверли-Хиллз, где она жила рядом со своим любимым учеником, уже известным режиссером Жаном Ренуаром. Специально для позирования Габриель заказывала платья у знаменитой компании Callot Soeurs, которая шьет наряды для светских женщин и актрис. В этой одежде Габриель воплощалась на картинах цыганкой или испанской танцовщицей, или восточной красавицей. В другой раз она просто оделась и стала моделью в повседневных семейных сценах. Когда жена Ренуара умерла, а его сыновья пошли на войну, именно Габриель ухаживала за ним, чистила палитру, каждое утро засовывала кисть между его жесткими пальцами и привязывала её к его запястью веревкой. Габриель с розой – один из самых известных портретов возлюбленной Ренуара, в её любимой жемчужной одежде, полупрозрачной, которую Огюст написал бы на нескольких других картинах. Художник свёл к минимуму свои цвета: только цвет кожи девушки – и те же оттенки повторялись на заднем плане, в одежде, в цветах разной интенсивности и насыщенности. Палитра становилась темнее и мудрее; Ослепительный свет радости импрессионистов согрел и проник в модель. Каждое движение причиняло художнику боль, он перестал читать, чтобы сохранить глаза для рисования, и он перестал ходить, чтобы у него были силы рисовать. Когда его спросили, почему он не сдался, Ренуар очень серьезно ответил: "Боль уходит, но красота остается".

Габриель с розой. Париж. Музей д'Орсе.

Сюзанна Бернхейм де Виллер одета в лёгкое платье, такое изящное, что облегающая юбка просвечивает сквозь него. То, что должно быть, очаровало художника Пьера-Огюста Ренуара, так это оптический эффект яркой шелковой марли с голубым узором, которая казалась молодой женщине подобранной нежным ароматом. Как сын портного, он просто не мог этого не видеть. Не только в семье Ренуар всё вращалось вокруг тканей и моды. Для всей Франции мода была ключевым вопросом. В принципе, живопись Ренуара – это единственное признание в любви модному искусству и женщинам. Он любит красивые ткани, особенно мерцающий шёлк и гладкий атлас, блеск которых меняется в зависимости от падения света и которые уникальным образом цепляются за игру тела, но он так же счастлив рисовать хлопок по цене два су за метр, сказал Огюст своему сыну Жану Ренуару. Когда его отец писал портрет месье и мадам Бернхейм Виллеры в 1910 году, он также заметил гораздо менее впечатляющую внешность человека в сером костюме, который откинулся назад, создавая фон для сияющего вида тела его красивой молодой жены.

Мистер и миссис Бернхейм де Виллерс. 1910. Париж. Музей д'Орсе.

На этой картине изображена загадочная молодая женщина в профиль, застенчиво смотрящая вниз. Особую живописную ценность представляет очень легкая и прозрачная вуаль, которая, окутывая шляпу, опускается на лицо женщины и мягко окружает его, создавая сильное ощущение уединения. Интимная атмосфера, исходящая от сцены, подчеркнута мягким рассеянным светом, результатом рассчитанной дозировки светлых и темных тонов плотными и нитевидными мазками. Более того, в этой картине Ренуар придает большое значение черному цвету, осознавая урок Мане, автора особенно ярких и блестящих черных цветов. Работа удивительна своей двумерностью: женская фигура кажется почти плоской поверхностью, а единственный элемент, придающий композиции минимум солидности, – это руки, движущиеся вокруг предмета. Фактически, на этом полотне Ренуар делает акцент не на строго реалистичном изображении объекта, а на улавливании гармонии между светом и цветом, подчеркивая меняющиеся колебания света, падающего на мягкую ткань шали, и цвет лица женщины.

Молодая женщина с вуалью. 1875. Париж. Музей д'Орсе.

Портрет мадам Деррас, написанный зимой 1872–1873 годов, представляет собой подготовительный этюд для самой большой картины, которую когда-либо пытался создать Ренуар – "Утренняя прогулка по Булонскому лесу". Написанный при ровном свете студии, а не в Булонском лесу, Ренуар показывает на этом портрете всё, чему научился у Мане. Он ограничил свою палитру блестящим чёрным, серым с фиолетовым оттенком, красновато-коричневым, кремово-розовым и небольшим количеством белого импасто; эти жидкие цвета быстро наносились влажным по мокрому, создавая бархатистую текстуру плоти и блестящие или атласные эффекты на шляпе и одежде. Легкий, подвижный мазок кисти Ренуара деликатно моделирует кожу молодой женщины, оживляет ее энергичный, почти изумленный взгляд и демонстрирует особую виртуозность в туманной передаче собранной вуали, которая ниспадает позади модели, как множество волос. Этих качеств не хватает в законченной "Верховой езде", которая имеет более неестественный манер и академическую концовку.

Мадам Деррас. 1872–1873. Париж. Музей д'Орсе.

Картина Ренуара, которая была самой большой по формату в то время, изображает женщину и мальчика, выезжающих утром в Булонский лес, бывший лесной массив на западе Парижа, который в 1850-х годах был преобразован в просторный парк. Художник проиллюстрировал популярное времяпрепровождение богатой парижской буржуазии. Одежда всадников также свидетельствует о социальных различиях, особенно мадам Даррас, одетая как амазонка, которая оценивает зрителя сверху. Она держит длинный хлыст и в строгой одежде для верховой езды, рубашке и галстуке выглядит несколько сурово, глядя на своего компаньона, Жозефа ЛеКора, сидящего на живом пони, который смотрит на мадам, как бы говоря: "Я в порядке. Теперь мы можем ехать?". Лошади, показанные на переднем плане, сдвинуты к краям композиции и впечатляют своим скульптурным присутствием и форсированной динамикой. Движение животных запечатлено убедительно – исследования лошадей Ренуара в военной академии принесли свои плоды. Картина не была допущена в Салон 1873 года и вместо этого её представили в Салоне отказов (Салон отвергнутых), где она нашла своего покупателя. Альфред Лихтварк приобрёл картину для Hamburger Kunsthalle в 1913 году.

Утренняя прогулка в Булонском лесу. 1873. Гамбургский кунстхалле.

Цветы в оранжерее. 1865. Гамбургский кунстхалле.

Поверх оранжевого платья мадам Эрио носит кимоно, японский национальный костюм. Этот экземпляр сделан из ринзу, ткани, которая была вышита путем сочетания цветочных кружевных украшений с другими более абстрактными мотивами, такими как волнистые линии. Мадам не носит кимоно по-японски, а расстегивается на талии и застёгиивается ремнём, подходящим к платью. С середины девятнадцатого века большое разнообразие японских предметов было представлено в Западной Европе благодаря международным выставкам. Окрашенные ткани и кимоно вызвали интерес многих западных женщин, которые особенно использовали эту одежду в качестве халатов.

Мадам Эриот, 1882. Гамбургский кунстхалле.

Моделью для этой картины была Матильда Адлер (1882-1963). В 1901 году она стала женой своего двоюродного брата Джосса Бернхейм-Янга (1870-1941), а её сестра Сюзанна (1883-1961) вышла замуж за брата Джосса Гастона (1870-1953). За несколько лет братья Бернхейм-Янг зарекомендовали себя как торговцы первого поколения импрессионистов. В сентябре 1901 года Ренуара попросили написать портрет двух молодых невест. В 1910 году к нему обратились вновь. Дома, в Ле Коллет, недалеко от Кань-сюр-Мер, он написал для Джосса портрет его жены и их сына Генри Добервиля (1907-1988). Пространство сжато, сбито как футляр, что в высшей степени лестно для моделей. Ренуар явно получает удовольствие от подчеркивания роскоши тканей, и это с помощью палитры из немногих, но очень живых тонов. Этот роскошный материал относится к истории портретной живописи Рубенса во французском восемнадцатом веке, к классицизму, который вместе с талантом Ренуара как портретиста может привлечь большую клиентуру. Несмотря на большой спрос, художник уступает, особенно в конце своей карьеры, желаниям своих ближайших любителей или дилеров, таких как Дюран-Рюэль или Воллар. Маленькая скульптура в верхнем левом углу – это купальщица Майоля, датируемая примерно 1898-1900 годами. Это упоминание Майоля можно понять как дань уважения художником молодому скульптору, который в 1907–1908 годах сделал ему бюст. Здесь можно также увидеть свидетельство того интереса, который проявляет дом Бернхейм-Жен к молодому художнику, обнаруженному Волларом.

Миссис Джосс Бернхайм-Янг и её сын Генри. 1910. Париж. Музей д'Орсе.

Ренуар отправился в Алжир в 1881 году в поисках солнца и восточной экзотики, традиционных устремлений французских художников XIX века, которые Эжен Делакруа сделал модными. Письма, написанные во время его поездки, свидетельствуют об энтузиазме по поводу страны: плодородие земли, мягкий климат, пышность растительности. Там он полюбил свет и особенно увлекся пейзажем. Его особенно интересуют природа ближайших окрестностей Алжира, в частности, ландшафты вокруг Нижнего поля Мустафы, где он проживает, к югу от города. Некоторые из его картин изображают море, видимое с холмов, но "Ущелье дикой женщины" показывает нам более закрытый мотив. Бесхарактерный мотив кажется изолированным и странным, но на самом деле к нему было легко добраться: это узкая долина, которая ведёт к морю из Бирмандра (Бир-Мурад-Раис), почти в нескольких километрах от берега и резиденции Ренуара. На самом деле, название этого ущелья не только не намекает на странное прошлое, но, похоже, напоминает о "совсем незастенчивой девушке, которая владела кафе-рестораном в этом ущелье вскоре после французского завоевания". Очевидно, в том же году, когда Ренуар написал эту картину, в эту долину вторглись здания и трамвай. В следующем году художник заболел и, вылечившись от тяжелой пневмонии, с марта по апрель возвращался в Алжир. Экзотическая растительность – главный предмет этой картины – вероятно, смесь опунции и алоэ. Листва и свет передаются штрихами свободно разбросанных цветов; иногда это нежные цветные пятна, иногда маленькие тени с красными и оранжевыми вспышками света. Но эта анимация материала поддерживается полностью ортодоксальной живописной структурой, обрамленной листвой, вверху слева, и холмом, справа, в то время как эффект глубины дается аркой, созданной алоэ. Ренуар написал эту сцену, один из лучших примеров пути импрессионизма, когда он рассматривал эффекты света, атмосферы и цвета, отказываясь от объёма и формы. Пейзаж взят непосредственно из натуры, Ренуар, как и Моне или Писсарро, заинтересован в улавливании света определенного часа дня, который провоцирует проявление различной хроматической массы в каждый момент. Мазки кисти быстрые и пастообразные, чтобы точно передать указанный световой эффект, с использованием коротких цветовых пятен, которые придают композиции вид мозаики. Другой особенностью импрессионизма будет использование цветных теней и дополнительных цветов, которые вместо того, чтобы смешиваться в палитре, делают это на сетчатке глаза.

Алжирский пейзаж, ущелье Дикой женщины. 1881. Париж. Музей д'Орсе.

Весной 1881 года Ренуар зарабатывал себе на жизнь намного лучше благодаря своей живописи и мог себе позволить путешествовать. В Алжире он лирически рассказывал о средиземноморском свете и цветах. Для этого "Бананового поля" он установил свой мольберт на холме к востоку от Алжирского залива, напротив Белого города. Дерзкий аспект этой картины заключается во взрывном характере листвы, раскинувшейся в разные стороны, что добавляет динамику композиции. Листья проникают в холст так тщательно, что город вдалеке можно различить только по его изящному белому силуэту.

Поле банановых деревьев. 1881. Париж. Музей д'Орсе.

Цветуший каштан. 1881. Старая национальная галерея, Берлин.

Юная девушка очарована чтением иллюстрированной книги. Её окружает цветущий букет: небольшое деревце азалии и соломенная шляпа, украшенная цветами, венчающими голову читательницы, соперничают за внимание зрителя. Яркие, быстро нанесенные мазки подчеркивают её лицо. Изящно изображенный фарфоровый цвет лица не сочетается с окружающей средой, занавеска и окно превращаются в чистую краску; фон абстрактный. В этой яркой и жизнерадостной обстановке девушка выглядит как якорь спокойствия и воплощение внимания.

Читающая девушка. 1880. Музей Штедель. Франкфурт-на-Майне.

Ребенок в голубом. 1885. Цюрих. Частное собрание

Ирен Кахен д'Анверс (также известная как Маленькая Ирэн). 1880. Кунстхаус Цюрих.

Дама в шубе. 1866. Штутгарт. Частное собрание

Купальщицы. 1894. Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

Алжирская женщина. 1882. Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

Натюрморт "Гранаты и инжир". 1892-1893. Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

Одалиска. 1898. Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

Молодая женщина в белом. 1901. Кунстхаус Цюрих.

Сады Монмартра с видом на строящийся Сакре-Кёр. 1896. Новая пинакотека, Мюнхен. Lenbachhaus, Мюнхен.

Голова девушки. 1876. Новая пинакотека, Мюнхен.

Портрет юной девушки (Элизабет Мэтр). 1879. Галерея Альбертина, Вена.

Люди на природе. 1900. Музей Олафа Гульбранссона. Тегернзее

На выходе из леса. Море на заднем плане. 1895-1898. Тегернзее

Маленькие розы. 1878. Музей Олафа Гульбранссона. Тегернзее

Гранаты и инжир. 1913. Музей Барберини. Потсдам. Коллекция Хассо Платтнер (Hasso Pkattner).

Дорога в Берневаль. 1880. Музей Барберини. Потсдам. Коллекция Хассо Платтнер (Hasso Pkattner).

Пейзаж близ Кань. 1900. Коллекция Хассо Платтнер (Hasso Pkattner).

Грушевое дерево. 1877. Коллекция Хассо Платтнер (Hasso Pkattner).

Лесная тропа. 1874-1877. Музей Барберини. Потсдам. Коллекция Хассо Платтнер (Hasso Pkattner).

Тенистая аллея. 1872. Музей Барберини. Потсдам. Коллекция Хассо Платтнер (Hasso Pkattner).

Сидя на одном из балконов парижского оперного театра Palais Gamier, две молодые женщины и их сопровождающий смотрят на сцену. Для Ренуара люди, а не сцена, являются объектом его внимания. Вместо того чтобы запечатлеть театральное зрелище, он изображает стильных женщин во время их .светской прогулки, возможно, тайно наблюдающих за другими посетителями.

В театре (La Première Sortie), 1876-1877. Лондонская национальная галерея

В театре (La Première Sortie), 1876-1877. Лондонская национальная галерея

Гребные лодки, парусники и паровозы, пересекающие мосты, были излюбленными мотивами импрессионистов. Ренуар объединил все три мотива в этой переливающейся летней сцене. Вероятно, она была написана в Шату, пригороде на Сене к западу от Парижа, который ассоциировался с лодочным спортом и часто посещался Ренуаром.

Яхта (La Yole). 1875. Лондонская национальная галерея

Это одна из последних картин, которую Пьер-Огюст Ренуар написал перед своей смертью в следующем году. Разочаровавшись в импрессионизме в 1880-х годах, он искал стиль и тематику, которые, по его словам, объединили бы его с "величием и простотой знаменитых художников". Переезд из Парижа на юг Франции заставил его отказаться от современных городских сюжетов и сосредоточиться на идеализированных образах женщин, занятых домашними делами, такими как стирка или одевание. Это также способствовало использованию теплых, роскошных цветов, нанесенных сочными мазками.

Женщина, завязывающая шнурок. 1918. Галерея Курто. Лондон

В конце 1880-х годов Пьер-Огюст Ренуар несколько раз приезжал в Понт-Авен, колонию художников в Бретани, где также работал Поль Гоген. На этой картине Ренуар противопоставляет слабо нарисованные тени и колышущуюся на ветру траву четко очерченным деревьям. Эта работа показывает, что он постепенно отходит от эскизного качества импрессионистской техники. Его формы более смело очерчены с сильным использованием цвета, как это видно в игре солнца на стволах деревьев.

Окрестности Понт-Авена. 1888-1890. Галерея Курто. Лондон

Продолжение следует.

- Информация о материале

- Автор: Super User

- Категория: МАСТЕРА

- Просмотров: 2188

Парусное судно в лунную ночь. 1878. Старая национальная галерея, Берлин.

Прибрежный пейзаж из Мартиники. 1887. Старая национальная галерея, Берлин.

Arearea no varua ino (Забава злого духа). 1894. Старая национальная галерея, Берлин.

Parau Api (Какие новости?). 1892. Старая национальная галерея, Берлин.

Поль Гоген написал эту поразительную работу через несколько лет после того, как поселился на Таити, французской колонии в южной части Тихого океана, и всего через несколько недель после картины "Невермор". На ней изображены две женщины, присматривающие за спящим ребенком в комнате, украшенной сложными деревянными рельефами. Фигуры не общаются, создавая ощущение таинственности. Гоген хотел, чтобы тема была неясной. Он назвал картину "Те Рериоа" (что в переводе с таитянского означает "сон" или "кошмар"), написав другу: "Все на этом полотне – сон, будь то ребенок, мать, всадник на дороге или сон художника. Кто-то скажет, что все это не имеет никакого отношения к живописи. Кто знает? Может быть, и нет". Экзотизирующая репрезентация Полинезии была рассчитана на белую европейскую аудиторию, увековечивая фантазию о природном рае на другом конце света.

Те Рериоа (Мечта). 1897

Три таитянца. 1889. Национальная галерея Шотландии.

Рождение – Дитя богов. 1896. Lenbachhaus, Мюнхен.

Поль Гоген написал картину "Nevermore", живя на Таити, острове в южной части Тихого океана, колонизированном Францией. Предназначенное для белой европейской мужской аудитории, это изображение лежащей обнаженной натуры принадлежит к давней художественной традиции. Однако к знакомой теме Гоген добавил ощущение экзотики и тревоги. Молодая женщина не отдыхает, а с тревогой следит за двумя фигурами позади нее, которые могут быть злыми духами. Современного зрителя больше всего смущает ее молодость. Иногда ее отождествляют с 15-летней спутницей Поля Гогена Пахурой. Название картины ассоциирует птицу на карнизе с поэмой Эдгара Аллана По "Ворон". В нем поэт, обезумевший после смерти возлюбленной, слышит, как ворон бесконечно повторяет "nevermore". Это чувство утраты может быть намеком на разочарование Гогена от разрушения таитянской культуры французскими администраторами и церковными миссионерами. Это не помешало ему воспользоваться своим положением европейского колонизатора. Пахура была одной из нескольких подростков, которых он взял себе в "жены". Распространенное расистское представление о таитянских девочках как о сексуально развитых привело к явной эксплуатации.

Никогда больше. 1897. Галерея Курто. Лондон

Рыбачки Таити. 1891. Старая национальная галерея, Берлин.

Apatarao (Таитянский пейзаж). 1891–1895. Старая национальная галерея, Берлин.

Пейзаж из Таити с четырьмя фигурами. 1892. Старая национальная галерея, Берлин.

Файара (пробуждение). 1898. Старая национальная галерея, Берлин.

Вахинэ Но Те Тиаре (Дама с цветком). 1891. Старая национальная галерея, Берлин.

Портрет Мадлен Бернар. 1888. Музей Гренобля.

Видение после проповеди или Борьба Иакова с ангелом. 1888. Национальная галерея Шотландии.

Поль Гоген (Paul Gauguin). Бретонская женщина. 1888. Галерея АЛЬБЕРТИНА, Вена.

- Информация о материале

- Автор: Super User

- Категория: МАСТЕРА

- Просмотров: 3622

Муж скорбей между Марией и Иоганнесом. 1540

Гамбургский кунстхалле (нем. Hamburger Kunsthalle)

Христос благословляет детей. 1538

Гамбургский кунстхалле (нем. Hamburger Kunsthalle)

Христос благословляет детей. 1550. Национальная галерея в Праге.

Фридрих Мудрый, Иоганн Непоколебимый и Иоганн Фридрих Великодушный, курфюрст Саксонии. 1533

Гамбургский кунстхалле (нем. Hamburger Kunsthalle)

Мастерская Лукаса Кранаха Старшего. Мартин Лютер и Филипп Меланхтон. 1534.

Гамбургский кунстхалле (нем. Hamburger Kunsthalle)

Портрет Иоанна Фридриха Великодушного (1503-1554), наследного принца Саксонии. 1531. Музей Лувра.

Портрет Фридриха III Мудрого (1463-1525), курфюрста Саксонии. 1532. Музей Лувра.

Любовь (caritas). 1537

Гамбургский кунстхалле (нем. Hamburger Kunsthalle)

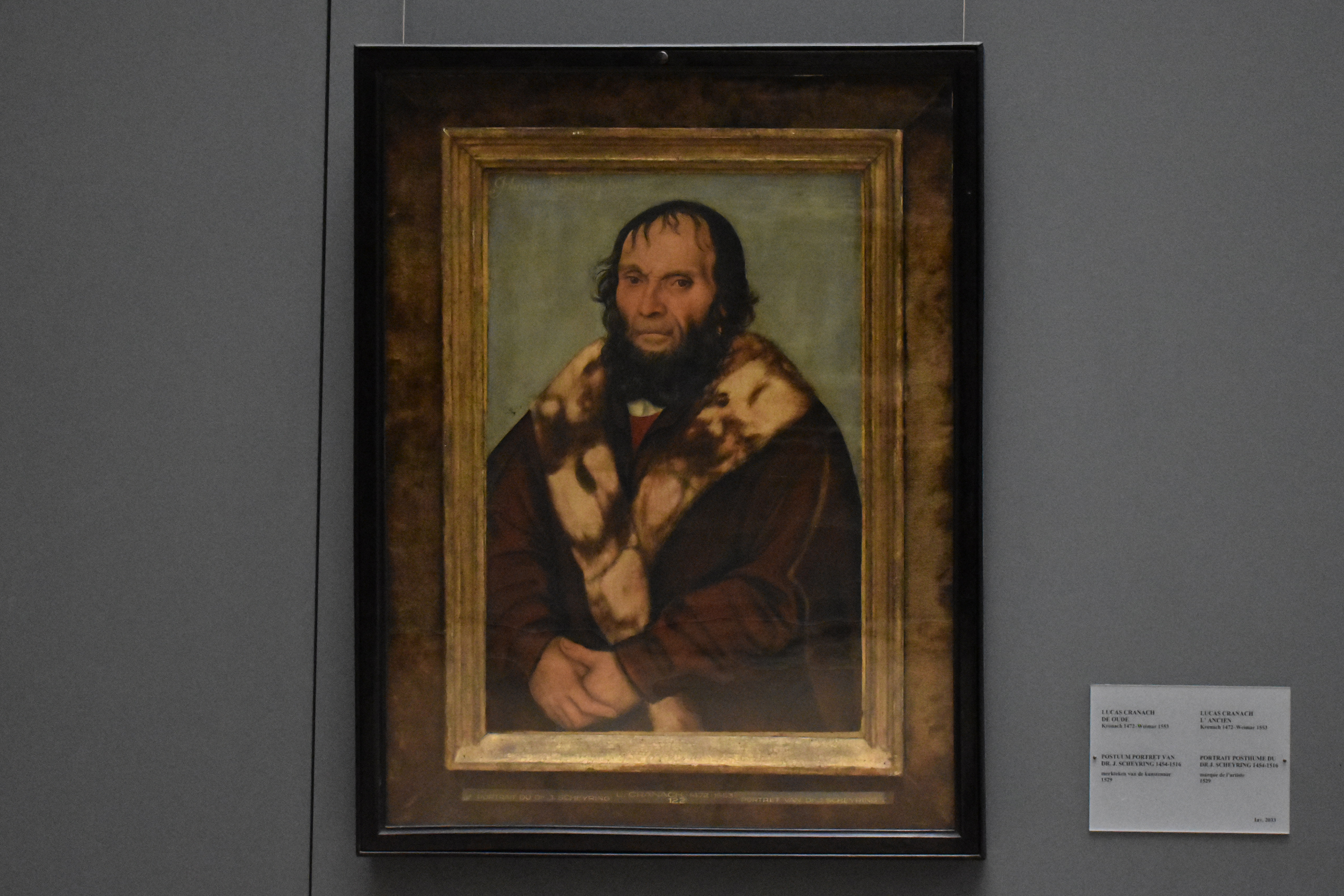

Посмертный портрет доктора Иоганна Шеринга. 1529

Брюссель. Королевский музей изящных искусств.

Любовь (caritas).

Брюссель. Королевский музей изящных искусств.

Эта картина является выдающейся работой Лукаса Кранаха Старшего в Королевской коллекции. На ней изображён бог солнца Аполлон, которым восхищаются за его моральные качества и физическую красоту, и его сестра–близнец Диана или Артемида, богиня луны, которая была связана с целомудрием, стрельбой из лука и охотой. Акцент на человечество, тесно связанный с первозданным лесом и охотой, напоминает ранние работы Кранаха и так называемую Дунайскую школу. Сцене придаёт особую динамику то, как видны фигуры в рельефе, но также связаны с лесом за ними. Точно прорисованные волосы Дианы вьются вокруг оленьих рогов, которые, в свою очередь, намеренно путаются с ветвями деревьев. Здесь прослеживается характерная для Кранаха резкость и внимание к мельчайшим деталям – например, в отражённом свете в глазу оленя или в маленьких лебедях, плавающих по озеру. В придворных и научных кругах, в которых жил Кранах в Виттенберге, Аполлона, вероятно, считали предшественником Христа, а целомудренную Диану – Девы Марии, а также мифологическими героями. Принц Альберт купил картину в образе Адама и Евы, что понятно, поскольку у главных героев нет явных атрибутов, а обнажённые фигуры очень похожи на Адама и Евы в Эдемском саду, сюжет, который Кранах рисовал во многих вариациях.

Аполлон и Диана. Брюссель. Брюссель. Королевский музей изящных искусств. 1520–1530

Адам и Ева. Брюссель. Королевский музей изящных искусств.

Адам и Ева. 1538. Национальная галерея в Праге.

Три грации. 1531. Музей Лувра.

Гесиод (Hesiod) рассказывает о конце Золотого века, когда люди жили в гармонии друг с другом и с природой. Они начали сражаться сначала деревянным оружием (Серебряный век), затем металлическим оружием (бронзовый век).

Серебряный век (ранее известный как Плоды ревности). 1535. Музей Лувра.

Кранах предложил множество вариаций на тему Венеры: перед густым лесом у кромки воды, открытым для города, древняя богиня, украшенная только ожерельем и элегантной шляпой, во времена Реформации также должна была пробуждать предупреждение против соблазнов плоти.

Богиня любви, Венера, стоящая на фоне пейзажа. 1529. Музей Лувра.

Портрет Магдалены Лютер (1529–1542), дочери реформатора Мартина Лютера (1483–1546). 1539 / 1540–1542, Музей Лувра.

Св. Кристина. 1520–1522. Национальная галерея в Праге.

Портрет Каспара фон Кокеритц (1499 / 1500-1567). 1530. Музей Лувра.

Муж скорбей между Марией и святым Иоанном. 1524

Музей августинцев (Фрайбург)

Адам и Ева. 1508–1510. Государственный кунстхалле Карлсруэ.

Неравная пара. 1530. Государственный кунстхалле Карлсруэ.

Суд париса. 1530. Государственный кунстхалле Карлсруэ.

Фридрих Мудрый в поклонении апокалиптической Богородице. 1515. Государственный кунстхалле Карлсруэ.

Портрет мужчины из семьи Рехенберг. 1535–1540. Государственный кунстхалле Карлсруэ.

Саломея с головой Иоанна Крестителя. 1525. Национальная галерея в Праге.